Pascale-Anne BRAULT, « Plus d’une langue: Jacques Derrida and the Language of the Other », Traduire Derrida aujourd’hui, revue ITER Nº2, 2020.

___________________________

Though I have spent a considerable amount of time over the past thirty years translating, in collaboration with Michael Naas, the work of Jacques Derrida, I do not consider myself to be a theoretician of translation. My remarks will thus be those of a practitioner rather than a theorist or, rather, those of someone who has come to think about the theoretical problems of translation because of the very concrete, practical problems I have encountered while translating.[1]

That is my first caveat or plea for understanding. My second is of a more personal nature. Since the death of Jacques Derrida, I have found translating his work, and even just talking about translating his work, extremely difficult. Difficult, which is to say, painful, even heartbreaking, for while Jacques Derrida was the author of what we were translating, he was also, in some sense, its ultimate recipient. Though I knew he would almost never, of course, read the English translations of his own work, there is a way in which—and I have come to realize this more and more since his death—our translations were always done “for him,” out of respect and admiration for him but also as a gift or sign of appreciation “for him,” that is, as gifts—however small—to be offered to him, to Derrida as a thinker and, I am fortunate to be able to say, Derrida as a friend.

But translating Derrida since Derrida’s death has been difficult in yet another way. Though many people translate texts whose authors are completely unknown to them personally, either because they are already deceased or because they simply cannot or do not meet them, this was not my case with Jacques Derrida, whom we knew before we began translating and with whom we remained in contact right up until the end. I am thus sharing now, in these remarks, that very common but nonetheless uncomfortable experience of translating, as it were, “sans filet,” that is, “without a safety net” or safeguard, since there was a time when Jacques Derrida was always available to answer queries we often had about a particular word or phrase. It is thus difficult, even daunting, to translate today knowing that I and my co-translator must be the final arbiters of his work and that we can no longer rely not just upon Derrida’s explanations of a passage in French but upon his suggestions in English, for Derrida spoke excellent English and was often able not just to help with an interpretation but even to suggest an appropriate English translation.

Daunting and difficult it is, then, to translate, but also to try to think about translation, since much of what I today understand about translation comes from Derrida. For in addition to being a philosopher and theorist who wrote so many books—over 70 at last count—and articles that got translated into so many languages, Derrida was also a great thinker of translation, about what it means to translate between one language and another, about what the philosophical tradition considered a translation from thought to speech, about translation as the activity through which we think and the very medium in which we live. One can add to this the fact that Derrida often wrote texts with his translators in mind, knowing the difficulties and aporias they would face, the pains they would take, the impossibilities they would encounter, as they tried to translate his works into other languages. There are thus many texts where Derrida in an aside or a footnote asks himself aloud “I wonder how they will translate this into English or German.” More personally, I can still hear Derrida murmuring, as he often did, in person or over the telephone to myself or Michael, “mes pauvres, qu’est-ce que je vous ai donné comme peine avec ce livre!” “you poor things, look at all the trouble I’ve given you with this book!” And while we often politely said in response, “No, no, it’s been no trouble at all,” he was always right, he did give us trouble, terrible problems, even, though these were also the very chance and opportunity for real translation, that is, for something beyond a merely mechanical or programmable word-for-word translation from one language to another. It was only through this “peine,” through these problems or difficulties, that we truly begin to experience or undergo translation rather than simply demonstrate a technical mastery over two languages.

Daunting, difficult, painful, we are left to translate and to think about translation without Derrida, left to meander, to wander, though hopefully not aimlessly, through his corpus, trying to understand what he has left us, knowing full well that he will not be able to help us understand what he has already taught us so eloquently about translation or any other subject. Today, as I try to recollect this “translating life” with Jacques Derrida, that is, while Derrida was still alive, while he could still lend a friendly ear to our hesitations and questions, I would like to follow just a few of Derrida’s tracks on the subject of translation before turning to some of the problems my co-translator and I have faced over our early translating years in the articles and seven of the books of Derrida we had the privilege to work on between 1991 and 2005.[2] Since such problems are to be found on just about every page, I will restrict myself to the most obvious ones, the most public and open ones, that is, those encountered simply in the titles of the books we translated. There on the threshold of the book, these liminal phrases or words are all the more important insofar as they are the very ones by which a reader approaches and enters into a text, the very ones that give a heading to or that frame a text, and so the ones that provide some of the most illuminating examples of what is at stake, of what is gained and what is lost, in every translation.

Let me begin, then, by recalling a double injunction that concerns every translator, not just the translator of Derrida. It is a phrase written by Derrida in a text entitled “Of an Apocalyptic Tone Recently Adopted in Philosophy.”[3] The phrase reads in French: “Il faut traduire et il faut ne pas traduire.”[4] That is, to parse the sentence without exactly translating it, one is compelled, one must, one has to translate, it is necessary or it is a necessity to translate, and not “to translate.” Now, I am not sure exactly how I would have translated that relatively straightforward sentence, but I would like to think I would have translated it as one of Derrida’s very best translators in fact did back in 1983, someone who had the courage to translate not only this and other major texts but the terribly difficult Glas, an act of heroism and madness, to be sure, though also, I imagine, a labor of love that so many of us have benefited from. How then does your John Leavey translate this phrase? Very straightforwardly and judiciously as “we must translate and we must not translate.” The double injunction is an aporia or what Derrida calls in this same passage a “double bind”—we must translate and yet, in translating, we must not translate. We must not translate and yet we must. Translation would be torn between two necessities, two musts: to render as closely as possible in the target language what the source language expresses, to translate or transfer meaning from one language to another, but also and at the same time, to resist leveling all differences between the two languages by simply transferring some putatively prelinguistic meaning from one language to another, that is, to leave the specificity of the source language intact, to let the source language echo in the target language, to let the source language inhabit and haunt the target language to the point that there would be no translation at all.

According to the first injunction, then, translation must be possible and we must translate—and translate as accurately as possible in accordance with the meaning of the text. Derrida writes in an essay entitled Veils:

In its received truth, translation bets on a received truth, a truth that is stabilized, firm and reliable (bebaios), the truth of a meaning that, unscathed and immune, would be transmitted from one so-called language to another in general, with no veil interposed, without anything essential sticking or being erased, and resisting the passage.[5]

As Benjamin too makes clear in “The Task of the Translator”[6] translation must be anchored not only in the belief of its own possibility, in the notion of a translatability that will enable the passage from one language to another, but in the notion that there would be the “truth of a meaning” that could be transported from one language to another. As Derrida puts it, translation would be motivated by the belief that one could get to a meaning “with no veil interposed, without anything essential sticking or being erased, and resisting the passage.”

But language is precisely a veil that can never be completely lifted without the meaning we assume to be behind it coming off with it. There is always something “sticking or being erased,” something “resisting the passage”; in other words, translation is not the moment when the veil is lifted on an essential meaning that lies behind the veil but the moment when, so to speak, two veils touch, or, better, when one veil comes to take on the impression and texture, the body even, of another, the moment when the fabric of one language receives the impression of the other within it, receiving, then, the impression of another language, not the moment when a dis-incarnated meaning from one language simply gets reincarnated in another. Translation has to do less with a struggle between two mind-sets or sets of meaning, two spirits of two languages, but between two bodies or embodiments.

This tension between the necessity of translating and the necessity of not doing so, the necessity of transferring the thought or meaning, the intention, of the text from one language to another but then, without translating, leaving the body or flesh of the source language intact, has been explored by many theorists of translation from Schopenhauer to Blanchot. Derrida embodies the tension in a single sentence that appears to break the law of non-contradiction. “We must translate and we must not translate.” Derrida is not saying that we must translate at some time and not at others, that we must translate some things and not others, but that we must translate and we must not, at the same time, in the same work. For the translation must be at once readable in the language into which it is translated and still recall or be reminiscent of its origin; it must be understood by a reader in what we call the target language and evocate the text’s provenance; it must thus be both faithful and unfaithful to the original expression. This difficulty or tension, this écueil—a nice French word meaning stumbling block or pitfall, a necessary stumbling block that we never get over, a pitfall we never completely get out of—thus requires a leap of faith on the part of the translator. To translate and not to translate is not an injunction one can follow in all good reason. Rather, it is an injunction one can only follow through a kind of faith.

As soon as there is language, then, there is an exile or a dispropriation of meaning, so that even if we dreamed of returning to a Babel before the multiplicity and dispersion of languages, that is, to a single, universal language, as soon as there is language there is exile, a distance of meaning from itself, multiplicity, dispersion, the possibility of misunderstanding, something sticking, something blocking the passage, in other words, some irreducible and unliftable veil. As Derrida reminds us, “Dès l’origine de l’original à traduire il y a chute et exil,” “As early as the origin of the original to be translated, there is fall and exile.”vii With the first attempt at translating, which is to say, from the very beginning, there is an irremediable distance inscribed, a veil that separates one language from another but also one language from itself, a fall or exile, then, not simply from the source language but from an impossible ur-language or irremediably lost original language. From the beginning, dès l’origine, there is a fall or exile into one language rather than another, a language with its own body, which it is necessary at once to translate and not to translate into other bodies, that is, other languages.

We thus find ourselves from the beginning thrown into a language, taken up by a language that precedes us but that, and this is true even for our mother tongue, is not ours. As Derrida writes in The Monolinguism of the Other, there is “an essential alienation in language—which is always of the other.”viii Language comes from the other; the language we speak is always spoken by another before us; the name we are given in a particular language is always given to us before we can even say yes or no to that name. The other names us, speaks about us, gives us our language—which is thus not “ours” and, since this is the case for everyone, is not anyone’s.

This is what enables Derrida to say in a now famous phrase: “I only have one language; it is not mine.”ix This language that he has, namely French, is not his in part because of his unique personal itinerary, growing up as an Algerian Jew where “his” language could have been Berber, Arabic, or Hebrew but turned out instead to be French—the language of the colonizer. But as I suggested above, this having a language that is not one’s own is the case for everyone. As Derrida puts it in an interview on Paul Celan, “la langue n’appartient pas”—language does not belong—not to anyone, or, rather, language cannot be owned—by anyone. That is why Derrida was interested, in the end, not in owning language or a language, and not in finding some ur-language, but in coming to terms, so to speak, with a French language that was not his by working with it, inflecting it otherwise, giving it new life, inhabiting it in a unique way, translating it. As Derrida admits in Apprendre à vivre enfin: entretien avec Jean Birnbaum, an interview published in Le Monde just weeks before his death, “laisser des traces dans l’histoire de la langue française, voilà ce qui m’intéresse,”x “to leave traces in the history of the French language, that is what interests me.” To leave traces in the French language could mean many things, such as inflecting perfectly good French words like trace, supplément, or even déconstruire, or it could mean creating neologisms, such as différance with an “a,” a neologism that will live on in the French language long after Derrida. Or else, and I think more to the point, it could mean inhabiting or inflecting the language in a unique way, not exactly imprinting upon language a style but, precisely, leaving traces of one’s passage through it. In other words, as Derrida writes in a particularly aporetic passage in Aporias, il y va d’un certain pas, that is, it is a question or a matter of a certain step, a certain pas, of a certain pace, of a certain way of moving through the French language.xi With Derrida, it is always a question of a certain step, a certain pace, a certain way of marking the French language, but also, of a certain not, a certain way of leaving the French language intact. It is always a question of negotiating between those two imperatives: “one must translate and one must not translate.”

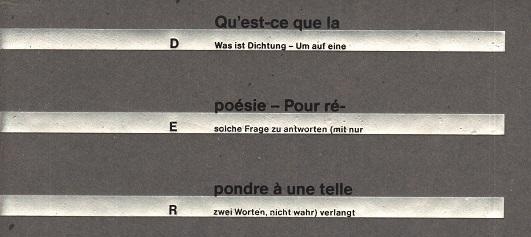

In Mémoires for Paul De Man, Derrida writes: “If I had to risk a single definition of deconstruction, God forbid [“Dieu m’en garde!” left out in English translation], one as brief, elliptical, and economical as a password, I would say simply and without overstatement: plus d’une langue.” xii “Plus d’une langue”–yet another untranslatable phrase, untranslatable, that is, word for word, since “plus d’une langue” can mean either more than a language or no more of a language, more than one language and no more of just one language. Hence the singularity and irreplaceability of the French language here speaks of the necessary multiplicity of languages—another way of saying, another way of saying in French but in a way that calls for translation, that it is necessary to translate and not to translate.

French, that language that he had but was not his, was thus the only language Derrida really ever wrote in, though he spoke and read fluently in English, and could read German, Latin, Greek, and who knows how many other languages. Derrida was thus always thinking about translation, about translating French into other languages and other languages into French, even if French was the language he wrote in and the language in which, as he said, he wished to leave traces. In Monolinguism of the Other, Derrida explains his relationship to the French language and, through it, a certain resistance to translation—resistance to what he knew was also an injunction:

My attachment to the French language takes forms that I sometimes consider “neurotic.” I feel lost outside the French language. The other languages which, more or less clumsily, I read, decode, or sometimes speak, are languages I shall never inhabit. . . Not only am I lost, fallen, and condemned outside the French language, I have the feeling of honoring or serving all idioms, in a word, of writing the “most” and the “best” when I sharpen the resistance of my French, the secret “purity” of my French […] hence its resistance, its relentless resistance to translation: translation into all languages, including another such French.

Derrida thus sought a kind of resistance within French, a resistance to translation, a resistance to any immediate and more or less transparent translation into, for example, the Anglo-American idiom, which, as he often noted, has gained a certain hegemony throughout the world. French, his French, would offer a point of resistance to this hegemony, a point of resistance but not, he goes on to say, an incomprehensibility that would make translation impossible. He writes:

Not that I am cultivating the untranslatable . . . In a sense, nothing is untranslatable; but in another sense, everything is untranslatable; translation is another name for the impossible.

We continue to circle round or navigate the straits between these two imperatives: to translate and not to translate. The stakes are at once aesthetic, ethical, and political, for in keeping to one’s own idiom, one’s own language, one risks a kind of patriotism or chauvinism, while in continuing to translate, to negotiate, to trade with other idioms and languages, one risks effacing the singularity of one’s own tongue. Hence Derrida seems to translate the dilemma of translating and not-translating into the necessity of a kind of invention, a kind of translation that would not simply find or discover the meaning of a word in one language so as to convert it into another but would instead invent a passage between them. Derrida writes again in Monolinguism of the Other—concluding, as you will hear, with a certain translators’ call to arms or translators’ manifesto:

. . . the jealous guard that one mounts in proximity of one’s language, even as one is denouncing the nationalist politics of language (I do the one and the other), demands the multiplication of shibboleths as so many challenges to translations, so many taxes levied on the frontier of languages, so many alliances assigned to the ambassadors of the idiom, so many inventions ordered for translators: therefore invent in your language if you can or want to hear mine . . . Compatriots of every country, translator-poets, rebel against patriotism! Do you hear me! Each time I write a word, a word that I love and love to write; in the time of this word, at the instant of a single syllable, the song of this new International awakens in me.[13]

“Invent in your language if you can”—“invent in your own language if you can or want to hear mine”: that, in the end, is the task with which Derrida left or leaves us—the call of what he calls, with a bit of a smile, no doubt, the new International.

Had I the time, I would have liked to go through with you so many of the places, both in the works I have helped translate and in those I have not, where Derrida calls us to be inventive, to translate and not to translate, to be faithful through a kind of infidelity. Such challenges, such a call to translator arms, surface on every page, literally every page, and oftentimes even before the first page, for example, in the title. As a way of making just a couple of these problems or challenges of translation more obvious to you, I thought I would discuss briefly just the titles of seven of the books we had the honor to work on with Derrida de son vivant, just the titles, which are, in a certain sense, “signs” or “promises” of what are to come and so are exemplary of the challenges of translation in general. I do this as a way of talking about the challenges of translation, to be sure, but also as a way of remembering Derrida here today, a way of recalling the failures and shortcomings of translation but also, I hope, the possibilities of invention and the way in which translating Derrida always leads, inevitably, to thinking—to thinking about him and to thinking itself.

The first book we had the pleasure to translate was Derrida’s 1991 work L’autre cap, which we translated the following year as The Other Heading. Now the L’autre in l’autre cap was relatively straightforward and was rather unproblematically translated as “the other.” But cap was a different story; it can mean cape or headland or, in maritime terms, a ship’s course or heading. Now, since Derrida uses maritime tropes throughout this work on the constitution of a new Europe, and thus a new course or heading for Europe in the early 1990s, it made sense to translate the title by The Other Heading[14]—in other words, the other direction or course for Europe that is at the center of Derrida’s reflections. But here is where we see a perfectly good translation in terms of both meaning and rhetoric missing something of the linguistic or semiotic body of the original language. For cap—coming from the Latin caput meaning head—resonates with a series of other words at the center of the text in both French and English, words ranging from captain to capital, meaning the head or chief city of a state or nation, to capital and capitalism. Derrida is talking in The Other Heading about Europe’s role in the new world order and about its relation to capital and capitalism, about its heading or cap in relationship to these important, which is to say, capital things. In preserving the head in our translation, we elided the cap, we decapitated it, so to speak, opting for a title that preserved the semantics but not quite the semiotics of the original. While the contents of the book make these connections clear, the English title leaves unspoken the richness of the French.

But perhaps this is the place to emphasize that translation does not always simply involve loss of the original but a certain transformation and, sometimes even, a maximization or actualization of other potentialities. In French, one can hear the notion of “head” in cap—as in, precisely, décapitation, but you really must listen to French with a Latin ear in order to hear this. The everyday word for “head” is not some derivation of cap but, of course, tête or may be chef. The English translation thus brought something out of the original that was in fact there but was obscured to some extent precisely by the cap. The “cap,” we could say in English though not in French, covered the “head.” Moreover, because a portion of L’autre cap or The Other Heading first appeared in a newspaper, a newspaper with headlines or headings, “The Other Heading” was in some sense a better title or headline than “L’autre cap.” So, you lose some and you win some, and while you know you will never come out, pun intended, ahead, you hope that you will have provided something more than just a re-cap of the original.

Second was Mémoires d’aveugle, which we translated as Memoirs of the Blind,[15] though it could have been translated as Memories of the Blind. Originally written as a sort of catalogue for an exhibition around a series of paintings and drawings chosen by Derrida from out of the Louvre collection in Paris on the theme of blindness in painting and drawing, the title draws attention in French to an ambiguity between the theme of the exhibition and the narrative of it. On the one hand, what Derrida offers in this book is a series of memories or recollections about the theme of blindness in painting, from depictions of Homer and Homer’s Cyclops in Antiquity to Tobit in the Old Testament and Christ healing the blind in the New Testament. But the text is also a memoir, Derrida’s memoir, as he recounts how, in the course of writing the catalogue for the exhibition, a virus infection in his left eye left him partially blind for a few days. Mémoires d’aveugle thus retains the ambivalence of “memory” and “memoir” in a way that the English “Memoirs of the Blind” could not. But since all memoirs implicitly involve memories, though not all memories involve memoirs, “Memoirs of the Blind” seemed to be the best title for capturing in English what Derrida intended in French.

Third, Résistances de la psychanalyse, translated rather straightforwardly by Peggy Kamuf, the lead translator for this book, as Resistances of Psychoanalysis.[16] Here is a title where the ambivalence of the “de” was, it seems, more or less directly captured by the English “of”—by the ambivalence between what we call the objective or subjective genitive. Resistances of psychoanalysis could be heard as referring to the resistances that psychoanalysis discovered, analyzed, defined, and theorized, and the resistances it itself had or has, the resistances it demonstrates or shows symptoms of, for example, in Derrida’s analysis, its resistance to the notion of an unconscious that would be radically heterogeneous to all consciousness.

Fourth is the book, Voyous, written by Derrida in 2002 and published in French the following year and translated by us as Rogues.[17] Here is a title in French that really left us no choice in English, because the French voyous was already in some sense a translation of the English word “rogues,” voyou or état voyou being the word by which the French had translated in the early 2000’s the American diplomatic term “rogue” or “rogue state.” Here is an example where the translation of a title left little room for discussion or maneuver. While “voyous” could in other circumstances be translated as “punk, ruffian, miscreant, gang banger, etc.” the fact that the term was already the translation, indeed the official translation, in governmental parlance, of “rogues,” made our choice easy—even though Derrida, and this complicated things, takes pains in Voyous to point out the particularities of both the French and the English terms. For example, Derrida highlights the way in which the term and the thing voyou, unlike the thing and the term rogue, is related to “the voie, the way, (…) the urban roadways [voierie], the roadways of the city or the polis, and thus (…) the street, the waywardness [dévoiement] of the voyou consisting of making ill-use of the street.”[18] In making this connection between the voyou and the voie, voierie, and dévoiement, Derrida is drawing attention once again to the very body of the French language, to its untranslatability, which is why, in these phrases though not in others, we had to leave the French word intact—or, rather, transport it into an English sentence, which is not quite to leave it intact. I do not know if he was a “rogue” or a voyou but Derrida took delight in seasoning his texts with these little traps or aporias for translators. I am thinking of a text entitled “Justices”—a text edited and introduced by Dragan Kujundzic—a text written about Derrida’s long-time friend, “J” Hillis Miller, in which Jacques Derrida, or JD, begins “J’aurais dû commencer . . .,” which would quite naturally and unproblematically be translated “I should have begun . . .” were it not for that fact that such a beginning would have erased the “J” of “J’aurais” and put “I” in its place, something of a problem in a text by JD about “Justices” and about the name “J” Hillis Miller. All I can say is that I am happy that Peggy Kamuf, not I, had to decide on that one.

Fifth, Adieu à Emmanuel Levinas—which we took the risk of translating as Adieu to Emmanuel Levinas.[19] If the French “Voyou” was already in some sense a translation of the English “Rogue,” here the English “Adieu” was already a translation—or perhaps just a borrowing—of the French “Adieu.” It would thus appear that the book has the exact same title in English and French, but perhaps this is deceptive because the very same words are not exactly the same words in one language and another. “Adieu” is, of course, a word used in English, albeit rather infrequently, but it is not quite the same as the French “Adieu.” In English it tends to mean only “goodbye,” “farewell,” while in French it can also mean, though less frequently, “hello,” “greetings,” thus making of this book written in honor of Levinas a true homage, a space of memory and a memorial, a space for saying farewell, but also a space of welcoming or hospitality. “Adieu” (in English) is thus not the same—not quite as open to multiple readings—as “Adieu” (in French). But even more importantly, “adieu” in French retains an audible relation to “dieu,” that is, to god, a relation that is essential to so many of Levinas’s analyses of ethics and the Other and essential, as a result, to Derrida’s relation to Levinas. We might thus have translated Adieu à Emmanuel Levinas—though we ultimately decided against it—Godspeed, Emmanuel Levinas, or Emmanuel Levinas, Godspeed.

Sixth, this adieu, this godspeed or farewell, is at the heart of a series of essays we translated and introduced under the English title The Work of Mourning.[20] A series of fifteen essays written after and in memory of the death of friends and colleagues from Roland Barthes to Paul de Man, Michel Foucault, Max Loreau, Jean-Marie Benoist, Louis Althusser, Edmond Jabès, Joseph Riddel, Michel Servière, Louis Marin, Sarah Kofman, Gilles Deleuze, Emmanuel Levinas and Jean-François Lyotard, The Work of Mourning was an attempt to think the theory of mourning in the context of those singular and very personal testimonials. This book, unlike all the others, was our initiative and not that of Derrida, who was in fact initially reticent about publishing these very personal, singular, and contextualized accounts in a single volume. In what would eventually become the French version of this book, Derrida himself makes this very clear, emphasizing that the book is an essentially “American artifact.” Published in English in 2001, indeed right around September 11th, the book was later published in French with Galilée in 2003, the essays appearing in their original French with our translators’ introduction and the accompanying biographical vignettes all translated by us, for once, from English into French. The French edition was also augmented by two essays, since the time between the two publications saw the deaths of Gérard Granel and Maurice Blanchot and, thus, the addition of two more memorial essays by Derrida.

Though The Work of Mourning seemed to be an appropriate title in English, since it suggested both the Freudian working through of mourning and the fact that these are the works, the oeuvre, of mourning in Jacques Derrida, a word-for-word translation into French, “le travail du deuil,” for example, simply did not sound right to Derrida or to us. Derrida thus suggested the title A la vie à la mort, which, if I had to translate it back into English, would mean something like “In Life and in Death,” though that is insufficient to capture the notion of intensity and vitality suggested by the French. Perhaps the closest translation, then, would be something like “For Life—To Death,” in the sense that we can speak of having friends “for life,” that is, until death, and loving them during life “to death.”[21] In any case, A la vie à la mort was initially chosen for the French edition of The Work of Mourning and it was for some months even advertised as such. But then—and these are the vagaries or contingencies of publishing—just weeks before the book was to be released the French pop singer Johnny Halliday came out with an album bearing exactly the same title. So as to dispel any possible misconceptions about Derrida having written 400 pages of liner notes to Johnny Halliday’s new album, Derrida thought it best to come up with another title and, in my view, he could not have come up with a more appropriate, more beautiful, or more moving title: Chaque fois unique, la fin du monde—“each time unique, or each time uniquely, the end of the world.”[22] Though I did not quite see it at the time, it today appears to me as if this title was a rather brilliant re-translation or re-elaboration of the original title “à la vie, à la mort.” Chaque fois unique, each time uniquely, that is, in a certain sense, each time uniquely in our life, and in memory of a unique life, there comes with the death of a friend la fin du monde, the end of the world. Chaque fois unique, la fin du monde: the death of a friend is, each time in life, unique, like the end of the world, not, as Derrida argues in the preface to the book, the end of a world, the end of one world among others, one world that would be followed by others, but the end of the world, the end of the world itself. That’s what unique ultimately means, not one among others but the only one, the singular one. That’s what the death of a friend brings us each time in life—the unicity of the friend, with whom we had been friends à la vie à la mort.

A la vie, à la mort–Chaque fois unique, la fin du monde: both titles can be heard today, I think, as giving expression to the radical interruption that occurs at the death of a friend. Both, and I do not believe that this is a coincidence, consist of two phrases with a sort of cut or caesura between them, between life and death, between the singularity of a life or a death in the world and the absolute disappearance of the world itself. But as if that were not enough, Derrida in his introduction to the French volume actually draws our attention to yet another phrase, this time a German one, with the very same structure, a phrase that, Derrida says, he had analyzed in a little book on Hans-Georg Gadamer and that could have served as the veritable preface to Chaque fois unique, la fin du monde, a phrase that, Derrida confesses, “has been with me for so many years now.”[23] The phrase is from Paul Celan and it can be read, as my friend Ginette Michaud has suggested, as itself a chiasmatic translation of Chaque fois unique, la fin du monde. The phrase runs “Die Welt ist fort, ich muß dich tragen,” the world is gone, the world is far away, in other words, la fin du monde, “I must bear you, I must carry you, I must be responsible for you”—chaque fois unique, that is, always uniquely, always in a singular way.

When the world is gone, when there is no world to rely on, no ethical codes, no translation codes even, to lean on, then I must bear you; but also, when the world is gone because the friend is gone, when the death of the friend brings the end of the world, then I must bear you—or him, or her—in me; I must carry the friend within.

Chaque fois unique, la fin du monde: this was, in some sense, the seventh book I had the pleasure and privilege to work on with Jacques Derrida, the only one I did not have to translate—though the first one I would have to, as we say, “work through” and “work through mourning.” It was impossible not to return to this book in October 2004, in order to try to find in the work of Derrida some solace and some help for thinking Jacques Derrida’s own death. Derrida gives us such help throughout the entirety of The Work of Mourning, but in his short preface to Chaque fois unique la fin du monde it is impossible not to hear Derrida signaling his own death, a death he knew would come, as we all do, one day, but one that, in the Spring of 2003, he had a better presentiment of than most. He there writes so poignantly, and, this time, I will translate his words—translate and comment, translating sometimes with just a word or two of my own, as if, one last time, in dialogue: “This book is a book of adieus. A salutation [that is, in French, un salut: a greeting, a farewell] more than one salutation. Each time unique. But it is the adieu of a salutation that resigns itself to salute [or to greet, to welcome], as I think any salutation worthy of this name must do, the always open possibility, or indeed necessity, of the possible non-return, of the end of the world as the end of all resurrection.”xxiv The end of the world as the end of all resurrection, says Derrida, the end of all resurrection, I can hear him say, in both French and in English, which means that even if there is no resurrection there will continue to be translation, there must be translation; in other words, we must translate him, and, in order not to forget him, in order not to forget that unique voice, that irreplaceable life, and that singular death—we must not translate him. In a word, a word that you could all now translate on your own, “il faut traduire et il faut ne pas traduire.”

[1] An earlier version of this paper was presented at the University of Florida, Gainesville, on October 15, 2005.

[2] Since 2005, Michael Naas and I have translated Jacques Derrida’s Apprendre à vivre enfin (Learning to Live Finally), Melville Press, 2007 & Macmillan Publishers Limited (England), 2007; Athènes Demeure (Athens Still Remains), Fordham University Press, 2010; For Strasbourg: Conversations of Friendship and Philosophy, Fordham University Press, 2014. I have also edited with Peggy Kamuf La vie la mort, the 1975-1976 seminar by Jacques Derrida, Editions du Seuil, Paris, 2019. This edition will appear in my translation with Michael Naas as Life Death (University of Chicago Press, 2020).

[3] This phrase is cited again as an exergue to the translator’s preface of “Mal d’Archive”—that is, in English, “Archive Fever,” a perfectly good translation of a phrase that could also have been translated “Archive Sickness”—since the French resonates with “Home Sickness” and “Sea Sickness,” that is, a sickness caused by something such as the sea, and a sickness or longing for something, like home. When we have “mal d’archive” we are archive sick, in want of the archive, and, in this wanting, we are found wanting, lacking, in sort, sick, feverish. You can already see, I think, how so many of Derrida’s titles—and “Mal d’archive”—is not one, thank goodness, we had to translate, poses problems for a translator.

[4] Jacques Derrida, D’un ton apocalyptique adopté naguère en philosophie (Paris: Galilée, 1983), 10. Also cited as an exergue to the Translator’s note at the end of “Archive Fever” (Mal d’archive).

[5] Hélène Cixous et Jacques Derrida, Veils, trans. Geoffrey Bennington (Stanford: Stanford University Press, 2001), 55.

[6] Walter Benjamin, “The Task of the Translator” in Rainer Schulte and John Biguenet, eds. Theories of Translation: An Anthology of Essays from Dryden to Derrida (Chicago: The University of Chicago Press, 1992), 71-82.

[7] Jacques Derrida, Psyché : Inventions de l’autre (Paris: Galilée, 1987), 232.

[8] Jacques Derrida, Monolinguism of the Other or The Prosthesis of Origin, trans. Patrick Mensah (Stanford: Stanford University Press, 1998) 58.

[10] Jacques Derrida, Apprendre à vivre enfin: entretien avec Jean Birnbaum, (Galilée: Paris, 2005), 37.

[11]And, indeed, this is already a translation—and a sign of one of the traces Derrida will have left in the French language. Among the many, many places where Derrida explores and cultivates the multiplicity of meanings and tensions in the French language, let me simply recall one particularly challenging phrase from Aporias, which Derrida cites but then also himself interprets, that is, translates into French in various ways. Having evoked or used a certain phrase, “il y va d’un certain pas,” he writes: “We can receive this already untranslatable sentence, ‘il y va d’un certain pas,’ in more than one way. From the very first moment, the body of its statement, pollakôs legomenon, becomes plural.” [Jacques Derrida, Aporias, trans. Thomas Dutoit (Stanford: Stanford University Press, 1993), 9.] Though the event of the phrase is unique, a hapax legomenon, so to speak, its pluralization becomes apparent the moment one seeks to translate it, whether into French by providing other ways of saying “il y va” and “pas” or into English. As such, the phrase remains untranslatable—into English as well as into French, its event not reducible to a series of possible renditions or translations of it. Hence Tom Dutoit, the American translator, leaves the French in the English translation but then gives a series of possibilities for translating it into English in brackets afterward [“It involves a certain step/not; he goes along at a certain pace”]. Monolinguism, 6.

[12] Jacques Derrida, Memoires for Paul de Man, trans. Cecile Lindsay, Jonathan Culler, Eduardo Cadava, and Peggy Kamuf (New York: Columbia University Press, 1989), 15.

[13] Monolinguism, 56-58.

[14] Jacques Derrida, The Other Heading, trans. Pascale-Anne Brault and Michael Naas (Bloomington: Indiana University Press, 1992).

[15] Jacques Derrida, Memoirs of the Blind, trans. Pascale-Anne Brault and Michael Naas (Chicago: Chicago University Press, 1993).

[16] Jacques Derrida, Resistances of Psychoanalysis, trans. Peggy Kamuf, Pascale-Anne Brault and Michael Naas (Stanford: Stanford University Press, 1998).

[17] Jacques Derrida, Rogues, trans. Pascale-Anne Brault and Michael Naas (Stanford: Stanford University Press, 2005).

[19] Jacques Derrida, Adieu to Emmanuel Levinas, trans. Pascale-Anne Brault and Michael Naas (Stanford: Stanford University Press, 1999).

[20] Jacques Derrida, The Work of Mourning, Pascale-Anne Brault and Michael Naas, eds. (Chicago: University of Chicago Press, 2001).

[21] The Robert Collins French Dictionary lists a series of examples: undying (friendship, fidelity); amis à la vie, à la mort: friends for life; entre nous c’est à la vie à la mort: we have sworn eternal friendship, we are friends for life; rester fidèle à quelqu’un à la vie à la mort: to remain faithful to somebody to one’s dying day.

[22] Jacques Derrida, Chaque fois unique, la fin du monde, présenté par Pascale-Anne Brault et Michael Naas, (Paris : Editions Galilée, 2003).

[23] Chaque fois unique, la fin du monde, 11.

[24] Chaque fois unique, la fin du monde, ibid. “Ce livre est un livre d’adieu. Un salut, plus d’un salut. Chaque fois unique. Mais c’est l’adieu d’un salut qui se résigne à saluer, comme je crois que tout salut digne de ce nom est tenu de le faire, la possibilité toujours ouverte, voire la nécessité du non-retour possible, de la fin du monde comme fin de toute résurrection.”