Jacques DERRIDA et Laure ZHANG, « Entretien avec Jacques Derrida en préface à la traduction chinoise de L’écriture et la différence », Traduire Derrida aujourd’hui, revue ITER Nº2, 2020.

___________________________

Note des éditeurs :

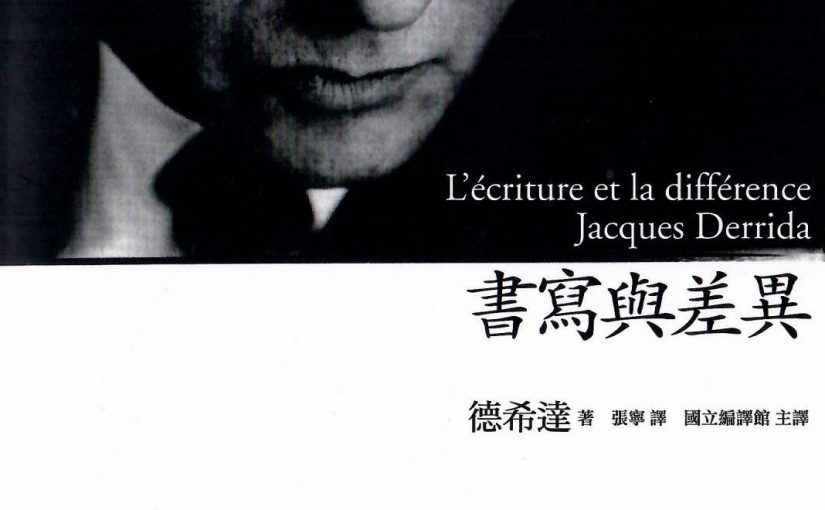

Cet entretien entre Jacques Derrida et Laure Zhang (Zhang Ning 張寧) fut publié en préface à la traduction chinoise de L’écriture et la différence, parue d’abord à Pékin en caractères simplifiés (《书写与差异》,北京:三联,2001 ), puis à Taipei en caractères traditionnels (《書寫與差異》,臺北:麥田,2004). Laure Zhang en fut la traductrice.

L’entretien eut lieu le 29 février 2000 à l’EHESS, c’est-à-dire un an et demi avant la première et unique visite de Derrida en Chine, en septembre 2001.

Il s’agit de la première publication en français de cet entretien. Nous remercions chaleureusement Laure Zhang d’avoir partagé avec nous la version française de l’entretien, ainsi que Pierre Alferi de nous avoir accordé l’autorisation de le publier dans ce numéro sur la traduction.

___________________________

Jacques Derrida : Je voudrais dire à quel point, pour moi, la traduction que vous faites pour la Chine est une chose importante. Ce n’est pas une traduction parmi d’autres, non seulement parce que vous la faites mais parce que, d’une certaine manière, tout ce qui me permet à la fois d’être lu en Chine et d’avoir des retours de ce qui se passe en Chine est particulièrement important, à la fois pour des raisons philosophiques et politiques… Ça a toujours été le cas, depuis le début, mais je trouve qu’aujourd’hui, étant donné ce qui se passe et dans le monde et en Chine en particulier, c’est un moment très sensible, et je suis très curieux de savoir comment ce travail de traduction peut s’opérer, et changer les choses là-bas et changer les choses pour moi de ce côté-là. Donc je voulais d’abord vous remercier, et le faire avant d’essayer de répondre à vos questions. Car il est évident que toutes les réponses que je vais tenter de vous faire seront inspirées et orientées par cette destination chinoise ou par la manière dont, moi, je peux interpréter cette destination…

Zhang Ning : Les textes recueillis dans ce livre [L’écriture et la différence] ont été publiés de 1963 à 1967 dans des revues intellectuelles françaises importantes comme Critique, L’Arc ou Tel Quel. Vos interrogations étaient liées à des auteurs aussi divers que Michel Foucault ou Emmanuel Levinas, Heidegger ou Lévi-Strauss, Artaud ou Bataille… Qu’est-ce qui caractérisait surtout, à vos yeux, l’atmosphère de cette époque ?

J. D. : Il est vrai que le livre que vous avez traduit n’est pas un vrai livre – et tout à l’heure nous allons retrouver la question du livre –, c’est un recueil. La plupart des textes que j’ai publiés depuis lors ont toujours eu une forme un peu étrangère à celle de ce qu’on appelle un « livre ». Et, dans ce cas-là, ce livre – c’était mon premier livre en somme : auparavant j’avais publié une introduction à L’origine de la géométrie de Husserl, mais en 1967 j’ai publié simultanément trois livres – ce livre était le premier qui, à la différence des deux autres, rassemblait des textes écrits de 1962 à 1967 et qui tous avaient ceci de commun qu’ils étaient de ma part une façon de m’orienter dans un champ à la fois philosophique et littéraire, très différencié, où tout en lisant d’autres textes comme ceux, en effet, de Foucault, de Levinas, de Lévi-Strauss, d’Artaud ou de Bataille, textes philosophiques ou littéraires, je commençais à élaborer une sorte de stratégie générale à la fois de lecture et d’interprétation de la philosophie. Les [textes] qui sont traités dans le [livre] sont d’une part des textes de philosophes, mais déjà de philosophes un peu à l’écart de la grande tradition philosophique – Foucault, Levinas ne sont pas des philosophes universitaires traditionnels, eux-mêmes marquent un écart par rapport à la tradition profonde – et, d’autre part, des textes littéraires (Lévi-Strauss étant un anthropologue).

Ce qui réunissait à mes yeux des auteurs aussi différents, c’était le plus souvent leur rapport à l’écriture, et l’angle que je privilégiais dans ma lecture était formé en moi par la pensée de l’écriture que j’essayais d’élaborer simultanément, notamment dans De la grammatologie, que j’ai écrit à peu près en même temps, ou dans La voix et le phénomène.

Vous m’interrogez sur « l’atmosphère » de cette époque-là. Pour la caractériser de façon un peu globale et peut-être un peu sommaire, je dirais qu’on parlait beaucoup des limites de la philosophie et quelquefois de la « fin » ou de la « mort » de la philosophie. Et personnellement, tout en m’intéressant à ce que j’ai appelé à ce moment-là la « clôture » de la métaphysique, je n’ai jamais souscrit à l’idée que la philosophie était « finie ». Donc, j’essayais de trouver un chemin entre une certaine clôture et une certaine fin (dans la Grammatologie, je distingue entre la clôture et la fin).

Ce sentiment, assez répandu à l’époque, que la philosophie avait atteint une limite et que maintenant il fallait passer à autre chose, s’accompagnait le plus souvent de questions qui se voulaient radicales sur l’homme, sur la fin de l’homme, sur le concept d’homme. Foucault, par exemple, était fameux à ce moment-là pour avoir dit que la figure de l’homme était en train de s’effacer sur le sable… Heidegger, avec une certaine critique ou déconstruction de l’humanisme traditionnel… Artaud, Bataille aussi… Donc, la question de l’homme. Et j’essayais à ce moment-là, tout en partageant beaucoup d’interprétations, de marquer une certaine distance par rapport à toutes ces pensées-là. C’était le moment où le structuralisme était triomphant, c’est-à-dire le plus souvent une pensée qui se voulait non-philosophique, ou méta-philosophique, qui décrétait que la philosophie était terminée, ou en tout cas que le geste nécessaire n’était pas un geste philosophique. C’était le cas de Lévi-Strauss, qui était de formation philosophique mais qui ne voulait pas être philosophe, c’était le cas de Foucault… Tous se méfiaient de la philosophie et mettaient en question l’héritage de l’humanisme.

Bien que beaucoup de ces gens-là se soient défendus d’être structuralistes, quand même, le structuralisme était dominant. Et, en 1966, dans une conférence intitulée « La structure, le signe et le jeu », recueillie dans L’écriture et la différence, j’avais proposé une interprétation générale de ce moment-là. Au fond, la meilleure réponse à votre question serait dans ce texte final où j’essaie d’analyser la scène française à l’égard des fins de l’homme, ainsi que, dans Marges, dans le texte intitulé « Les fins de l’homme ». Dans les deux textes, j’essaie d’analyser les limites de ce moment français, en mettant en question le structuralisme. Bien que j’aie beaucoup de respect pour le travail qui s’est fait sous ce titre du structuralisme, néanmoins j’essayais de mettre en question les présupposés philosophiques du structuralisme, c’est-à-dire l’idée d’emprunter à des sciences constituées, comme par exemple la linguistique ou la biologie, le modèle structural qu’on allait transposer un peu partout. Dans cette conférence que j’ai faite aux États-Unis et qui est recueillie à la fin de L’écriture et la différence, j’essaie de poser des questions qui ont, d’ailleurs, aux États-Unis ouvert la voie de ce qu’on appelle le « post-structuralisme ». Au fond, le « post-structuralisme » a commencé là. C’est donc presque le dernier texte de L’écriture et la différence qui marquait un écart par rapport au structuralisme dominant. Ce n’était pas une critique mais une manière de reformuler les choses.

Puisque vous m’interrogez sur « l’atmosphère » de l’époque, c’était une atmosphère de méfiance à l’égard de la philosophie que je ne partageais pas. J’essayais de marquer à la fois la nécessité de déconstruire la métaphysique mais sans renoncer à la philosophie, sans considérer que la philosophie, c’était « passé ». D’où la difficulté, puisque j’étais et suis toujours dans cette difficulté, ce malaise (que j’assume d’ailleurs, que j’accepte, si l’on peut dire) qui consiste à déconstruire la philosophie sans pour autant la détruire, ni la congédier ou la disqualifier. Sans cesse, je me trouve dans cet entre-deux là.

Naturellement, politiquement, c’était l’époque qui précédait immédiatement le grand soulèvement de Mai 1968. On sentait gronder déjà les prémices de ce qui allait exploser un an après. L’écriture et la différence a été publié au printemps 1967 et c’est au printemps 1968 qu’a eu lieu cette grande explosion, dont je pensais percevoir les prémices dans la scène française et européenne.

Z. N. : Vous aviez deux champs de bataille…

J. D. : J’ai toujours eu deux champs de bataille. Ce que je dis là, et qui concerne cette époque n’a jamais cessé. Au fond, j’ai toujours été pris entre deux nécessités, ou j’essaie de faire droit à deux nécessités qui peuvent paraître contradictoires ou incompatibles : déconstruire la philosophie, penser une certaine clôture de la philosophie, sans pour autant renoncer à la philosophie. Et je reconnais que c’est très difficile, mais, aussi bien dans mes textes que dans mon enseignement, j’ai toujours essayé de faire les deux gestes à la fois, autant que possible.

Z. N. : Ces textes, écrits dans les années 1960, sont présentés aux lecteurs chinois en 2000. Dans l’intervalle, qu’est-ce qui a surtout changé dans les conditions intellectuelles de votre travail ?

J. D. : Pour tenter, là aussi une réponse globale à cette question (et il est évident que dans un entretien on ne peut faire que des choses globales, pour le reste il faut lire les textes), si j’essaie de penser ce qui a changé dans les conditions intellectuelles de mon travail dans ces quarante dernières années, je dirais – et je le dis justement, en particulier, en direction de la Chine – que ça a été l’expérience de l’internationalisation. Non seulement j’ai beaucoup voyagé depuis, enseigné à l’étranger, mais mes textes ont été assez largement traduits, avec, naturellement, une transformation du champ de travail accompagnée par ces traductions. Au fond, même si dès le départ j’étais attentif au phénomène de la langue étrangère, de la multiplicité des idiomes, progressivement, ça n’a cessé de se complexifier.

De plus en plus j’ai écrit en sachant que mes lecteurs, pour l’essentiel, n’étaient pas français. Et je dois dire que je me suis senti de plus en plus marginal en France. C’est-à-dire que les destinataires les plus accueillants, les plus actifs de mon travail se trouvent à l’étranger. Non seulement, comme on l’a souvent dit, aux États-Unis : c’est vrai aux États-Unis, où j’ai beaucoup enseigné, mais aussi dans beaucoup de pays d’Europe. Ç’a été vrai au Japon, où je suis allé plusieurs fois. Et évidemment le fait que jusqu’ici je ne sois jamais allé en Chine ou que les traductions chinoises ou bien n’existent pas ou bien ont été très minimes, est un paradoxe, parce que dès le début, ma référence, au moins imaginaire ou fantasmatique, à la Chine était très importante. Pas nécessairement à la Chine d’aujourd’hui mais à l’histoire, à la culture, à l’écriture chinoise. Et donc, dans cette internationalisation progressive au cours des quarante dernières années, il y avait un manque considérable, dont j’étais conscient, même si je ne pouvais pas y remédier, et c’était la Chine.

Donc ce qui change, dans les conditions intellectuelles de mon travail, c’est que j’ai pensé de plus en plus non seulement aux lecteurs étrangers, mais même aux auditeurs étrangers. Dans mes séminaires, comme vous l’avez remarqué, il y a plus d’étrangers que de Français. Je dois donc être attentif à ce travail de traduction au sens large qui se fait (pas seulement traduction linguistique, mais traduction culturelle, traduction des traditions), et cela a eu probablement un retentissement dans ma manière de penser et d’écrire. Ce qui fait que, quand j’écris, je suis très attentif à l’idiome français (je suis un amoureux de la langue française, et j’essaie presque toujours d’écrire de manière intraduisible, de manière très endettée à l’égard de la langue française), mais néanmoins je pense sans cesse aux traductions : quelquefois en anticipant les choses, quelquefois sans pouvoir anticiper. Par exemple, pour l’anglais ou l’allemand, je vois quelles sont les difficultés : quand j’écris en français, je pense déjà à la traduction. Pour le chinois ou d’autres langues, non, évidemment. Mais je crois que la référence à une destination non française de mon travail est ce qui a été le plus transformé au cours de ces quarante dernières années.

Là évidemment, pour en parler sérieusement, il faudrait parler aussi de l’institution, de la transformation de mon statut institutionnel. Tout au début, quand j’ai commencé à publier, j’étais –comment dire ? – bien et confortablement situé au centre de l’institution française. J’étais assistant à la Sorbonne, les professeurs de la Sorbonne pensaient que j’allais être un des leurs, que j’allais faire une carrière normale. Et puis, à partir justement de cette date-là, 1967 ou 1968, quand j’ai publié des textes sur Artaud, dans Tel Quel, etc., on a commencé à se méfier de moi dans l’université, et il était évident que je ne pouvais plus être reçu et légitimé à l’université comme on le pensait au début. Et moi-même, d’ailleurs, j’ai fait des choix qui me poussaient dans les marges de l’université. Et donc, après ces quatre ans d’assistanat en Sorbonne (1960-64), j’ai été à l’École Normale pendant vingt ans avec un poste extrêmement modeste de maître-assistant. C’est une institution prestigieuse, mais j’y étais marginalisé. Puis, ensuite, on n’a pas voulu de moi à l’université, et donc j’ai été élu ici [à l’École des hautes études en sciences sociales]. Ce qui fait que dans toute ma vie académique, professionnelle, j’ai été un marginal de luxe, si l’on peut dire, puisque j’étais marginal et en même temps dans une institution très confortable, très prestigieuse. Mais le fait est que l’université française n’a pas voulu de moi.

Et peu à peu, cette situation institutionnelle, que j’ai à la fois subie et choisie, a marqué mon travail, elle a marqué ma manière d’écrire. Il est évident que je n’écris pas beaucoup de mes textes comme on écrit dans l’université, bien que, quelquefois, comme vous le savez, il y a des textes qui sont écrits dans une forme très académique, très traditionnelle. Donc, au cours de ces quarante années, j’ai fait coexister des textes très traditionnels dans leur forme, des études sur Husserl, sur Heidegger, sur Hegel, etc., et puis des essais d’écriture beaucoup plus affranchis des modèles universitaires. Donc, là aussi, j’étais pris entre deux normes, si l’on peut dire, entre deux espaces différents et j’ai dû lutter pour ne renoncer ni à l’un ni à l’autre. De même que je disais tout à l’heure : je n’ai renoncé ni à déconstruire la philosophie ni à la philosophie, là je n’ai jamais renoncé ni aux normes universitaires, ni à un type d’écriture qui était une contestation du scénario universitaire. Et là je suppose que, quand vous me traduisez, vous sentez qu’il y a les deux, qu’il y a deux écritures au moins.

Z. N. : Un souci de remise en cause de la notion de « livre » est perceptible dans le déplacement des questions organisant les textes mais aussi dans les propos d’après-coup (par exemple la petite note en fin de livre et l’entretien paru dans Positions). Ce souci du « livre », au moins sous cette forme, peut paraître étrange aux lecteurs chinois en raison de la différence d’arrière-plan culturel (particulièrement théologique). Pouvez-vous dire un mot de cette question, en la replaçant dans le cadre de vos interrogations sur l’écriture et la différence ?

J. D : En effet, dès De la grammatologie, mais il y en a des traces dans L’écriture et la différence, la déconstruction de l’écriture alphabétique et de tout le système de l’écriture s’accompagnait d’une remise en question du modèle du livre, du modèle historique du livre, c’est-à-dire d’une totalité close sur elle-même, sous la forme de la Bible ou de l’Encyclopédie. Et j’ai opposé à ce modèle du livre une écriture je ne dirais pas « fragmentaire », mais une écriture qui ne se rassemble pas sur elle-même dans la forme du livre ou dans la forme du Savoir absolu. Le modèle absolu du livre, c’est la Grande logique ou l’Encyclopédie de Hegel, c’est-à-dire un savoir total qui se rassemble dans un volume, qui « tourne » sur lui-même : c’est ce que veut dire « volume ».

Et d’ailleurs, je dois dire que les modèles techniques d’écriture, de publication, de support aussi, étrangers au livre m’ont toujours beaucoup intéressé. Je pense qu’il y a une culture du livre, qui est liée à l’écriture alphabétique, qui est liée à toute l’histoire de l’Occident et que ce qu’on atteint maintenant, à travers les références à d’autres cultures mais aussi au travers des progrès d’une certaine technologie de la communication, ce sont des modes d’écriture, de communication, de diffusion qui n’ont plus besoin du livre. Mais là encore, je vais répéter ce que j’ai déjà dit deux fois. Je me suis trouvé pris, et j’ai accepté de me trouver pris, dans une contradiction. D’un côté, je dis : le livre est fini – et je l’ai dit dès cette date-là : c’est la fin du livre –, mais en même temps je milite pour qu’on sauve le livre contre de nouvelles technologies qui menacent une certaine mémoire, une certaine culture du livre. Et là j’essaie aussi de faire deux choses contradictoires à la fois : d’accepter les nouvelles technologies, d’accepter tout ce qui vient avec elles comme une chance, mais en même temps de percevoir la menace qui vient de ces nouvelles technologies et donc de lutter, comme je peux, à ma manière, pour qu’on conserve tout ce qui est lié à la culture du livresque. Non seulement la forme du volume, mais aussi le temps de la lecture, la patience de la lecture, l’isolement de la lecture, toutes les vertus qui sont liées à la culture du livre.

J’ai tout le temps été pris – de quoi qu’il s’agisse : de philosophie, de politique, d’éthique – dans la nécessité d’une transaction entre deux impératifs apparemment contradictoires. Toujours négocier, ne pas dire oui ou non, mais à partir d’un endroit où je ne peux pas décider. C’est la question de l’indécidable : je ne peux pas décider pour ou contre le livre, je ne peux pas décider pour ou contre la philosophie. Donc, il s’agit d’un compromis, d’une transaction, de la meilleure transaction possible entre deux nécessités, deux lois finalement contradictoires. Si souvent j’insiste sur le double bind, c’est parce qu’il n’y a de responsabilité à prendre que là où je ne sais pas ce qu’il faut faire, où j’hésite entre deux réponses également nécessaires et pourtant incompatibles entre elles.

Z. N. : Dans Positions, vous avez dit : « J’essaie de me tenir à la limite du discours philosophique ». Vous avez intitulé le livre qui, à bien des égards, prolonge L’écriture et la différence : Marges – de la philosophie. Si la limite entre le philosophique et le non-philosophique est toujours relative et mouvante, comment penser ce qui peut rester la « consistance » ou la continuité (même problématique) du geste philosophique en général ?

J. D : Il est vrai que la limite entre le philosophique et le non-philosophique a sans cesse à être réévaluée ou redessinée. Il n’y a pas une limite stable, claire, entre le philosophique et le non-philosophique. D’une certaine manière, la nature de la philosophie, le mouvement propre à la philosophie, consiste justement à s’emparer de tout l’espace, à ne pas accepter qu’il y ait un dehors de la philosophie. Le philosophe, c’est quelqu’un qui pense que l’espace philosophique n’est pas circonscrit, et que, donc, il n’y a pas de limites. Et il tend, donc, à intégrer, à intérioriser le non-philosophique.

Donc, sans cesse, cette limite qui n’est jamais donnée, il faut à la fois la détecter là où elle s’installe, il faut la voir se déplacer, il faut aussi la déplacer, et cette limite n’étant pas stable (comme vous dites, elle est mouvante), la question se pose de savoir ce qu’est la philosophie. Qu’est-ce qu’on nomme, de façon cohérente, systématique, la philosophie ?

Évidemment, comme nous parlons ici en direction des lecteurs chinois, très souvent j’ai été tenté, et je le suis encore, par l’affirmation heideggérienne selon laquelle, au fond, la philosophie, ce n’est pas la pensée en général, la philosophie est liée à une histoire finie (finie, c’est-à-dire limitée), liée à une langue, à une invention grecque : c’est une invention grecque, d’abord, qui ensuite a subi les transformations de traduction latine, allemande, etc., mais qui est une chose de type européen, finalement, et que, s’il peut y avoir en dehors de la culture occidentale européenne des pensées ou des savoirs qui ont au moins une égale dignité, il est illégitime d’appeler cela « philosophie ». Donc, s’il y a une pensée chinoise, une science chinoise, une histoire chinoise, etc., parler de « philosophie chinoise » est un problème pour moi, tant que, évidemment, cette pensée chinoise, cette culture chinoise n’a pas importé des modèles européens. Quand elle importe des modèles européens, elle devient aussi européenne, en partie européenne. D’où la question du marxisme, du marxisme chinois, etc. Mais je suis tenté de dire, sans aucune espèce de manque de respect à l’égard de cette pensée non-européenne, que ce sont des pensées qui peuvent être très fortes, très nécessaires, mais qu’on ne peut pas les appeler, stricto sensu, « philosophie ».

Alors, quand on essaie de penser, stricto sensu, ce qu’est la philosophie (ce que vous appelez la consistance philosophique), de ce point de vue-là, j’ai essayé assez vite, à la fois dans le sillage de Heidegger, mais aussi un peu à l’écart de Heidegger, d’y voir une reconnaissance, une soumission à l’autorité de ce qui s’appelle en Grec le logos, c’est-à-dire à la fois la raison, le discours, le calcul, la parole – logos veut dire tout cela – et aussi le « rassemblement » : legein, c’est ce qui se rassemble. Donc, l’idée du système. Au fond, l’idée de la consistance systémique, du rassemblement sur soi est liée à l’idée de logos. Naturellement, je n’ai rien contre le système, contre le logos. Mais il faut bien voir que c’est une détermination possible parmi d’autres.

Maintenant, j’ajouterais une petite distinction, c’est qu’il y a plusieurs modes de legein, de « rassemblement », qui ne sont pas nécessairement des systèmes. L’idée de système est une forme particulière de ce rassemblement-là. Il y a eu dans l’histoire de la philosophie un moment, assez tardif, où on a pensé que ce rassemblement avait la forme d’un système, d’un « système philosophique ». Mais même avant ce moment-là, assez tardif, l’idée de logos était à la fois l’idée de raison et de rassemblement, et donc l’idée de présence et de présence à soi. Donc, l’unité ou la continuité du geste philosophique, je l’ai vue dans ce que j’ai appelé le « logocentrisme », c’est-à-dire le fait de rassembler le tout de l’étant, le tout de l’être dans la forme de la présence, sous l’autorité ou en face du logos, ou comme pôle, comme corrélat, du logos.

J’ai essayé de distinguer le logocentrisme du phonocentrisme. Le logocentrisme, c’est, donc, la philosophie comme ontologie, c’est-à-dire comme science de ce qui est. Et la « logie », qu’il s’agisse de l’ontologie ou de n’importe quelle science en « -logie », c’est l’idée d’une rationalité qui rassemble. Et mon sentiment est que, malgré toutes les différences, les ruptures, qui ont eu lieu dans la philosophie occidentale, le motif de l’unité rassemblante (dans son rapport à la raison et au discours), donc le motif logocentrique, a été constant : on le retrouve partout. Et donc, dans tous mes textes, qu’il s’agisse de textes sur Platon, sur Descartes, sur Kant, sur Husserl, sur Heidegger même, j’ai essayé de mettre en évidence cette constance du logos, cette justification par le logos. Et, à un moment donné, j’ai essayé de lier le logocentrisme au phonocentrisme, c’est-à-dire à une culture qui privilégiait la voix. Souvent, les lecteurs ont confondu les deux. Moi, je ne le fais pas. Je pense qu’il peut y avoir du phonocentrisme sans logocentrisme. Il peut y avoir des cultures non européennes qui privilégient la voix, il peut y avoir, je suppose, dans la culture chinoise, des éléments, des aspects de ce privilège de la voix. Bien souvent, l’écriture chinoise m’a paru intéressante dans ce qu’elle avait de non phonétique. Mais il peut y avoir, dans la culture chinoise ou d’autres cultures, un privilège accordé à la voix qui ne soit pas logocentrique.

Z. N. : Mais la philosophie peut-elle être un mode de pensée parmi d’autres ?

J. D. : La philosophie n’est pas un mode de pensée parmi d’autres, au même niveau que beaucoup d’autres. Je crois qu’elle a un privilège et une vocation, une ambition singulière qui est d’être universelle – et il faut tenir compte du fait que la philosophie veut être universelle. Donc, ce n’est pas simplement un discours ou une pensée parmi d’autres. Mais je crois que la philosophie comme telle n’est pas toute la pensée et qu’il peut y avoir une pensée non philosophique, une pensée qui excède la philosophie. Et par exemple, je crois que lorsqu’on veut penser la philosophie, ce qu’est la philosophie, cette pensée n’est pas philosophique. Et c’est ça qui m’intéresse. La déconstruction, c’est, d’une certaine manière, une pensée non-philosophique de la philosophie.

Et on peut étendre cela – ce modèle, cette logique, cet argument – à beaucoup d’autres exemples. Ainsi, si on s’interroge, pour la déconstruire, sur une certaine figure de l’homme, de l’humain ou de la raison. Penser l’homme ou penser la raison, ce n’est pas simplement humain ou rationnel, mais ce n’est pas non plus anti-humaniste ou irrationnel. Chaque fois qu’on pose des questions, comme je le fais, dans un style déconstructif, sur l’origine de la raison, sur l’histoire de l’idée d’homme, les gens m’accusent d’être anti-humaniste, d’être irrationaliste, mais ce n’est pas ça. Je pense qu’il peut y avoir une pensée de la raison, une pensée de l’homme, une pensée de la philosophie qui ne soit pas réductible à ce qu’elle pense, c’est-à-dire à la raison, à la philosophie, à l’homme, mais qui ne soit pas pour autant, non plus, des dénonciations, des critiques ou des rejets. Ce n’est pas une marque de non-respect pour la philosophie que de dire : il y a autre chose à penser et autrement que la philosophie. Et même, pour penser la philosophie, il faut, d’une certaine manière, excéder la philosophie : il faut être, aussi, ailleurs. Et c’est ça qui se cherche sous le mot de déconstruction.

Z. N. : Mais pour penser la philosophie, ne doit-on pas rester dans la logique ou la rhétorique ?

J. D. : Oui et non. J’essaie, quand j’écris et quand j’enseigne, de respecter des normes logiques, de ne pas dire n’importe quoi et d’argumenter, à partir des normes classiques. Mais, en même temps, tout en faisant cela, j’essaie de marquer ce qui excède cette logique. C’est cela la difficulté du geste : de respecter cela même qu’on déconstruit.

Je pense que mes textes sont très logiques dans leur argumentation, même si, à un certain moment, ils disent : on doit avoir le droit de dire ça et le contraire, et donc d’avancer des propositions apparemment illogiques, mais de le faire sur un mode aussi démonstratif que possible. Ce qui fait qu’il m’arrive souvent, dans ce que j’écris ou ce que j’enseigne, d’en arriver à dire des choses qui sont – comment dire ? – irrecevables pour une logique formelle classique, mais que j’essaie de dire pourtant en respectant la logique et même le sens commun. Et c’est ce qui rend les textes difficiles, parce que beaucoup des lecteurs ont envie de se débarrasser de cela en disant : alors, s’il ne croit pas à la vérité ou à la logique, pourquoi va-t-on le croire, lui ? Comment peut-il à la fois dire que la logique a une limite et puis nous demander de suivre la logique de son argument, n’est-ce pas ? Eh bien, c’est cela la difficulté, ce qui rend les textes difficiles. Il y a plus d’un geste à la fois, ou le geste est toujours oblique ou elliptique, ou tordu… : cela se sent dans l’écriture.

Z. N. : Vous avez aussi dit : « “Déconstruire” la philosophie, ce serait ainsi penser la généalogie structurée de ses concepts de la manière la plus fidèle, la plus intérieure, mais en même temps, depuis un certain dehors par elle inqualifiable, innommable, déterminer ce que cette histoire a pu dissimuler ou interdire, se faisant histoire par cette répression quelque part intéressée » (Positions, p. 15). Mais cette pratique déconstructive n’est-elle pas aussi au service d’un certain intérêt ou d’une certaine intention, c’est-à-dire d’un certain telos caché ? Dans ce cas, qu’est-ce qui légitime ce telos, ou cet « appel » ?

J. D. : Si par telos, vous entendez ce qu’on entend toujours, c’est-à-dire une fin, un accomplissement final, un but organique en quelque sorte, le discours devant s’organiser pour accomplir sa fin (je sais où je vais, je sais ce que je cherche et j’essaie de l’atteindre d’une façon en quelque sorte finalisée), eh bien, je ne crois pas que, de ce point de vue-là, la déconstruction ait un telos. Elle est infinie d’une certaine manière, interminable, elle se déplace ou se transforme dans chaque contexte différent, sans relativisme, mais elle n’a pas de telos. Cela dit, de même qu’on déconstruit – je vous cite – « l’intérêt » qui motive la philosophie, de même je crois qu’il y a des intérêts à la déconstruction. Mais il faut chaque fois essayer d’analyser ces intérêts.

Je ne sais pas quel est l’intérêt général de la déconstruction en général, mais il n’y a pas la déconstruction en général. Il y a des gestes déconstructifs dans des situations culturelles, historiques, politiques déterminées. Et dans chaque situation, il y a une stratégie nécessaire, elle est différente selon le cas, et on doit pouvoir analyser quel est l’intérêt dans ce contexte-là. Il est évident que la déconstruction, que le geste déconstructif ne peut pas être le même pour moi aujourd’hui qu’il était il y a quarante ans, parce que la situation a changé, le champ philosophique a changé, le champ politique a changé, en France et en Europe. Et ça ne peut pas être le même dans une culture chinoise, où la tradition est différente, la mémoire, la langue est différente… Donc, chaque fois, les intérêts sont différents.

Cela dit, y a-t-il un motif, plutôt qu’un intérêt, commun à tous les gestes ou plutôt les événements déconstructifs (la déconstruction n’est pas seulement un geste, ce n’est pas seulement une méthode ou une technique) ? Souvent, je dis : la déconstruction, c’est ce qui arrive, c’est ce qui se passe, elle n’est pas circonscrite dans l’université, et elle n’a pas besoin toujours qu’il y ait un agent qui applique une méthode. Les événements qui transforment la société, qui transforment la technique sont des événements déconstructeurs. En raison de ces événements déconstructeurs, il y a à chaque fois une nouvelle configuration d’intérêts qui se met en jeu. Et il faut, à chaque fois, analyser l’intérêt en jeu, qui, encore une fois, peut être différent aujourd’hui en France de ce qu’il peut être aujourd’hui en Chine, ce qu’il était hier en Chine, ce qu’il sera demain en Chine, n’est-ce pas ?

Mais chaque fois, ce qu’ils ont en commun, c’est qu’il s’agit, d’abord, de se rappeler, c’est-à-dire de faire un acte de mémoire, de savoir d’où nous vient la culture dans laquelle nous vivons, d’où nous vient la tradition, d’où nous vient l’autorité, la norme reconnue. Donc pas de déconstruction sans mémoire, et cela vaut universellement, ça vaut aussi bien pour la culture européenne que pour la culture chinoise. Même si les mémoires sont différentes, chaque fois il faut faire la généalogie de ce qui domine dans la culture d’aujourd’hui. Aujourd’hui, il y a des éléments normatifs, des éléments de consensus, des éléments hégémoniques qui ont une histoire. Eh bien, la responsabilité déconstructive consiste d’abord, autant que possible, à reconstituer la généalogie de cette hégémonie : d’où ça vient, et pourquoi est-ce c’est ça qui a l’hégémonie aujourd’hui ?

Ensuite, autant que possible, naturellement, il faut transformer le champ. C’est pourquoi la déconstruction n’est pas un geste simplement théorique, c’est un geste d’engagement éthique et politique de transformation. Et donc, transformer une situation là où il y a une hégémonie, ça veut dire, naturellement, déplacer l’hégémonie. Ça veut dire se révolter contre l’hégémonie, remettre en question l’autorité. De ce point de vue-là, la déconstruction a toujours été contre la dogmatique, l’autorité, l’hégémonie non justifiées. Ceci est commun à tous les contextes, et au nom de quelque chose qui s’affirme, qui n’est pas un telos, qui est toujours un « oui ». J’insiste souvent sur le fait que la déconstruction n’est pas négative. C’est un « oui », un engagement, un acquiescement.

Alors, à quoi dit-on oui ? C’est très difficile. On dit oui, d’abord à la pensée, à cette pensée qui n’est pas réductible à une culture, à une philosophie, à une religion. On dit oui à la vie, c’est-à-dire à ce qui a un avenir. Oui à ce qui vient. Si on veut transformer les choses, par la mémoire, c’est qu’on préfère la vie à venir à la mort ou à la fin. Donc, il n’y a non pas un telos mais une affirmation inconditionnelle de la pensée, de la vie et de l’avenir.

Z. N. : On ne peut même pas dire qu’il existe un telos méthodologique…

J. D. : Non. Et souvent je dis : la déconstruction n’est pas une méthode. Mais il peut y avoir des règles.

Z.N. : Comme si on retrouvait toujours le geste de faire réapparaître, d’une nouvelle manière, ce que l’on détruit…

J. D. : L’affirmation revient et il y a une récurrence. Je veux garder vivant cela même que je déconstruis. Et donc, ce n’est pas une méthode. Mais il est vrai qu’on peut tirer de tout cela un certain nombre de règles, au moins provisoires. C’est pourquoi la déconstruction, ça peut s’enseigner, même si ce n’est pas une méthode. Il y a un style ou un geste qui s’enseigne parce que ça se répète. Même si ça se répète différemment selon les objets différents, les corpus différents, les contextes différents. Même si la déconstruction n’est pas une méthodologie, il y a des règles de la méthode qui peuvent se transmettre. Et c’est pourquoi il y a un enseignement. C’est pourquoi je critique l’université, et en même temps je suis pour l’université. Je suis pour l’enseignement de la philosophie. Donc, je crois qu’il y a des méthodes, mais la déconstruction n’est pas une grande méthodologie, une grande technologie de la pensée.

Z.N. : Vous avez parlé de l’impérialisme de la théorie en tant que théorétisme dans « Violence et métaphysique ». Le problème du regard en tant qu’élément important pour la métaphysique est ainsi posé. Par ailleurs, dans La voix et le phénomène, c’est une autre primauté, celle de la voix, qui se trouve interrogée. Mais vous avez aussi récemment abordé le problème du « toucher ». Comment cet intérêt nouveau se relie-t-il à ces thèmes plus anciens ?

J. D. : À propos de la théorie, il est vrai que, dans tous les textes que vous évoquez ici, j’ai essayé de mettre en évidence, et par conséquent de déconstruire, une hégémonie d’une part de la voix, de la phonè, et d’autre part du regard. Et j’ai essayé de montrer, dans La voix et le phénomène, que ces deux privilèges ne s’excluent pas. On peut privilégier à la fois le théorique et la voix. C’est ça le logocentrisme ou logophonocentrisme.

Pour dire les choses de manière plus actuelle, puisque cette traduction va paraître à un moment particulier de ma trajectoire, très récemment j’ai pris conscience, à la faveur de ce travail sur le toucher auquel vous faites allusion, du fait que ce privilège du théorique, du theorein, du voir, que Heidegger a souligné, que Blanchot ou moi-même avons aussi souligné, que ce privilège du voir n’était pas incompatible, dans toute la tradition philosophique, avec un privilège du toucher. Et ça a été une découverte pour moi, à travers une relecture de Platon, de Kant, de Husserl, qu’on pouvait articuler ensemble, donc associer, le privilège disons « théorique » ou eidétique et le privilège que j’appelle « haptique », du toucher.

Tous ces intuitionnismes – en latin, l’intuition signifie le regard, donc l’intuitionnisme est toujours l’idée qu’il y a un moment dans la pensée où la chose se donne immédiatement au regard – finalement, pour tous ces penseurs classiques, de Platon à Husserl, s’accomplissaient dans l’haptique, c’est-à-dire qu’il y a toujours dans leurs textes un moment où ce qui se voit se touche, où la plénitude de la connaissance prend la forme du contact. Je cite, dans le livre, beaucoup de textes, où l’on voit que ces penseurs qui, en apparence, ont privilégié le théorique ou l’eidétique, ou même le phénoménologique (c’est-à-dire ce qui apparaît au regard), ont tous simultanément privilégié le toucher, qui est comme le telos de la vision théorique. Et ça, c’est quelque chose dont je n’étais pas conscient, jusqu’à ces derniers mois. Évidemment, ça a beaucoup de conséquences que j’essaie d’élucider dans ce livre, quant à la technique, quant à la praxis… Il m’est difficile d’en parler très vite, mais je me permets de signaler cela : qu’au fond, mon travail le plus actuel concerne le privilège du toucher en tant qu’il est l’accomplissement même, le telos si vous voulez, du privilège de la vue.

Et dans ce livre sur le toucher, j’essaie de montrer que la philosophie à la fois théorique (opticocentrique) et « haptocentrique » correspondait à l’expérience d’un certain corps, marqué par la culture. Il y a le corps grec, bien sûr, mais il y a aussi le corps chrétien. Le livre sur le toucher, qui est un livre sur Jean-Luc Nancy, est aussi un livre sur ce que j’appelle le corps chrétien. Jean-Luc Nancy a un projet qui est celui d’une déconstruction du christianisme. Il s’agirait, et là je suis d’accord avec lui, d’à la fois penser et déconstruire ce corps chrétien, qui commande toute la culture européenne aujourd’hui. Mais la difficulté, c’est que le christianisme est une chose qui a beaucoup de ressources, et c’est toujours au nom du christianisme qu’on est en train de déconstruire le christianisme. Donc, actuellement, c’est ça qui m’occupe beaucoup.

Que doit être le corps ou notre expérience du corps pour que tout ce discours soit tenable ? Autrement dit, qu’est-ce qui est en train de changer dans le corps ? Et ce qui m’intéresse, c’est une espèce de généalogie de grande échelle – car la philosophie, c’est 2500 ans, c’est-à-dire une seconde, ce n’est rien – c’est de penser l’histoire de l’homme, l’histoire de l’hominisation, de la formation de l’homme, de l’animal homme, qui a été conduit, peu à peu, à privilégier la main, le regard, le théorique, l’haptocentrique. C’est pourquoi vous verrez souvent apparaître dans le livre sur le toucher la question de la main et la question de l’hominisation, de la formation de l’humain à partir d’une histoire de la technique. Et de ce point de vue-là, je crois que ce discours-là aurait beaucoup à partager avec une sorte de – je ne dirais pas de matérialisme, car c’est trop compliqué – mais en tout cas avec un certain marxisme : pas forcément un marxisme figé dans un dogme ou un marxisme traduit en discours politique du XXème siècle, mais un esprit du marxisme comme attention à la matérialité, à l’histoire de l’animalité, à l’histoire de la technique surtout. Toutes ces questions sont indissociables de la technique, qu’il faut penser au-delà de Heidegger…

Z. N. : Au moment où vous publiez L’écriture et la différence, la philosophie française donne l’impression d’entretenir une relation particulièrement étroite avec l’expérience littéraire. Votre propre travail est également affecté par des pratiques ou des gestes qui relèveraient, traditionnellement, du « littéraire ». D’où vient cette importance accordée à la littérature ?

J. D. : Il est vrai que, depuis le début, j’ai toujours été attiré, intéressé dans mon travail par l’expérience littéraire. D’ailleurs au début, la question qui m’intéressait était la question : qu’est-ce que l’écriture ? Et plus précisément : comment l’écriture devient-elle écriture litttéraire ? Qu’est-ce qui se passe dans l’écriture pour qu’on passe à la littérature ? Là aussi, je serais tenté de répéter, au sujet de la littérature, ce que j’ai dit de la philosophie tout à l’heure, à savoir que la littérature, ce n’est pas simplement l’art d’écrire en général, ou la poésie.

La littérature est un concept qui a une histoire européenne. Et il peut y avoir de très grands textes de pensée ou de poésie, qui ne soient pas de la « littérature ». Je ne sais pas, par exemple si on peut parler de « littérature » non-européenne. Et je répéterais le même geste que pour la philosophie tout à l’heure. Il peut y avoir de très grandes œuvres écrites, qui ne soient pas ce qu’on appelle « littérature » en Europe depuis, au fond, le XVIème siècle à peu près.

Si je me suis intéressé tellement à la littérature, c’est d’abord parce que c’est toujours une forme d’écriture, c’est ensuite parce qu’il y avait souvent dans certaines œuvres littéraires qui m’intéressaient – pas la littérature en général, mais certaines œuvres littéraires, comme Mallarmé, Artaud, Bataille ou Celan ou Joyce –, il y avait me semble-t-il, souvent, plus de pensée philosophique que dans certaines œuvres philosophiques, et donc plus de force déconstructive que dans les œuvres philosophiques. Donc, souvent je me suis « servi », si on peut dire, de textes littéraires ou de mes analyses de textes littéraires pour développer une pensée déconstructive.

Et puis une troisième raison de mon intérêt pour la littérature, c’est, dans l’histoire européenne de la littérature – histoire très brève au fond, quelques siècles –, le projet d’instituer (puisque la littérature est une institution) un espace où, en principe, sous une forme de fiction, n’importe qui pouvait dire n’importe quoi, avait le droit de dire n’importe quoi, sans être censuré. Naturellement, il y a eu de la censure, mais en principe, l’idée de la littérature implique que l’écrivain a le droit, se voit reconnaître le droit de dire n’importe quoi. Et donc, il y avait une alliance intéressante pour moi entre la littérature et la démocratie, et le droit à parler publiquement, à publier publiquement sans intervention de l’État, sans que l’État puisse limiter ce droit. Même s’il l’a fait en fait, ça a toujours été scandaleux et ressenti comme tel, parce qu’il était dans l’essence de l’institution littéraire que ce droit soit reconnu. Donc, j’ai trouvé que la littérature avait ce lien à l’histoire de la démocratie, à l’histoire du droit, donc aux Lumières, d’une certaine manière, au droit de dire publiquement, qui était intéressant. Même si en fait ce droit n’a pas toujours été respecté, en droit il existait. Il y avait un principe.

Récemment, une autre veine d’intérêt pour la littérature m’a retenu, qui concerne malgré tout, et ça c’est dans le livre Donner la mort que je l’ai un peu développé, la filiation biblique de la littérature. La littérature, comme institution moderne, est une institution séculière, sécularisante, c’est-à-dire en principe libérée de la théologie et de l’église. Mais en fait, je crois qu’elle garde quelque chose de ce dont elle prétend s’émanciper. Il y a quand même en Occident une sacralisation de la littérature. On ne touche pas un texte. Un texte littéraire, une fois qu’il est écrit, est l’objet d’un respect religieux, quelquefois fétichisant. On n’a pas le droit d’y toucher. La traduction, justement, au sens moderne du mot doit être rigoureuse (car il y a aussi une histoire de la traduction : c’est une idée moderne, celle de la traduction rigoureuse), elle implique un respect absolument sacralisant de l’œuvre littéraire. Donc, je crois que la littérature garde une filiation religieuse, même si elle la dénie et, d’une certaine manière, il y a toujours une sorte de scène de pardon : l’écrivain demande pardon à la religion de s’être libéré d’elle, en quelque sorte. Il y a un endettement à l’égard de la religion. J’essaie aussi de m’intéresser à la littérature de ce point de vue-là, dans Donner la mort, par exemple.

Pour toutes ces raisons, la question de la littérature est une question très importante pour moi, pour la déconstruction. Sans parler, naturellement, des enjeux politiques d’aujourd’hui. On sait qu’aujourd’hui les écrivains – les penseurs, mais aussi les écrivains – sont souvent les premières cibles des régimes autoritaires ou totalitaires. Justement à cause de leur liberté de parole, ce sont souvent des écrivains qu’on persécute, qu’on emprisonne, qu’on tue, même. On pourrait prendre des exemples en Algérie et ailleurs. Et c’est pour cela que nous avons fondé, avec quelques amis, en 1994, ce Parlement international des écrivains, qui essaie d’abord d’aider tous ceux qui, étant responsables d’une parole publique, qu’ils soient écrivains au sens strict mais aussi professeurs ou journalistes, etc., sont menacés soit par l’État, soit par des forces dans la nation qui ne sont pas forcément l’État. Nous avons projeté de les aider, en les accueillant dans des villes refuges… Et nous pensons qu’aujourd’hui la littérature, la liberté d’écrire et de parler est un enjeu fondamental dans le monde entier. Donc, c’est aussi une raison de prendre au sérieux la littérature et la cause de la littérature.

Z. N. : Comme il s’agit ici de présenter votre livre en chinois, je voudrais aborder, pour finir, le difficile problème de la traduction. Tout se passe comme si vous faisiez la démonstration constante dans votre travail, à la fois de la nécessité permanente et de l’impossibilité de la traduction. De plus, on peut avoir l’impression que cette impossibilité n’est pas seulement une limite ou un défaut qu’il faudrait combattre, mais qu’elle peut être aussi chez vous le produit d’une stratégie délibérée (on pourrait prendre l’exemple de beaucoup de mots). Pourriez-vous éclairer ce point ?

J. D. : Vous avez raison de me poser cette grande question de la traduction, à la fois parce que ceci devra figurer à l’ouverture d’une traduction très importante pour moi, la traduction en chinois, mais aussi parce que dès le début, la traduction n’a pas été pour moi, et pour la déconstruction en général, une question parmi d’autres : c’est la question.

D’abord parce que la traduction, c’est la question de ce qui se passe entre plusieurs cultures, plusieurs nations, donc ce qui passe les frontières. Et la déconstruction, qui est d’abord une mise en question de l’autorité de l’eurocentrisme, de l’autorité de l’État-nation, évidemment rencontre la question de la traduction. D’autre part, à l’intérieur même de la langue qu’on parle, que je parle par exemple, il y a des problèmes de traduction interne en quelque sorte. Il y a des mots qui ont plusieurs sens, des mots indécidables, et au fond tout au long de mon travail, mon travail a été jalonné d’essais pour penser, dans la langue française ou dans d’autres langues dont j’héritais, des mots qui ont plusieurs sens contradictoires. On pourrait donner comme exemple le pharmakon, qui veut dire à la fois poison et remède, hymen qui veut dire à la fois la protection de la virginité et le mariage, le « supplément » en français qui veut dire à la fois ce qu’on ajoute et ce qu’on remplace, le mot de « différance » avec un « a »… Chaque fois, ces mots-là étaient des mots très difficiles à traduire, voire impossibles à traduire, et qui posaient la question de l’idiome.

Et il m’est arrivé de dire, à un moment donné, que si j’avais une définition à donner de la « déconstruction », je dirais : « plus d’une langue ». Il y a déconstruction, dès qu’on fait l’expérience qu’il y a « plus d’une langue ». Il y a plus d’une langue dans le monde, mais à l’intérieur d’une langue, il y a plus d’une langue. Et donc cette multiplicité linguistique est ce qui occupe ou préoccupe la déconstruction. D’abord, parce que je ne crois pas, simplement, à la différence entre la pensée et le langage. On pense dans une langue, et la philosophie est liée à une langue ou à une famille de langues. Et donc, déconstruire la philosophie, c’est naturellement s’inquiéter des limites qu’une langue assigne à une pensée. Une langue donne des ressources à la pensée et en même temps elle la limite. Donc, il faut penser cette ressource « limitative ».

Et puis, je me suis intéressé à certaines œuvres, je pense à l’exemple de Joyce, où quelquefois un texte est écrit en plusieurs langues dans l’original. Comment faire pour traduire un texte qui comporte en lui-même une multiplicité de langues ? Par exemple, je me suis intéressé, dans un petit texte sur Joyce, à deux mots qui étaient « he war », qui peuvent s’entendre en anglais comme « lui / la guerre », et comme il s’agit de Babel, c’est aussi Dieu, le dieu de la guerre, etc., mais aussi, en allemand, « war » veut dire « était ». Donc, dans le même livre, qui est Finnegan’s Wake, l’unité du mot éclate et se disperse, se multiplie. Et donc, on ne peut pas traduire ça en une seule langue. Il faut garder le fait de la multiplicité des langues.

Je crois que chaque fois que par la déconstruction on se libère, on s’émancipe d’une hégémonie, on remet en question l’autorité impensée d’une langue. Mais en même temps, je crois qu’on ne peut pas ne pas le faire de façon idiomatique. Par exemple, je ne crois pas à une langue universelle, je ne crois pas à un espéranto universel. Par conséquent, quand j’écris, j’essaie d’écrire dans une langue française qui résiste à la traduction. Mais ce qui résiste à la traduction, paradoxalement, appelle la traduction. C’est-à-dire que le traducteur, là même où il rencontre une limite, où il s’aperçoit que c’est difficile à traduire, d’abord doit désirer traduire, comme le texte « désire » être traduit, mais en même temps il doit transformer sa propre langue pour traduire. Et la traduction est une transformation de la langue d’arrivée, en quelque sorte.

Je crois qu’aujourd’hui, étant donné ce qu’on appelle la « mondialisation », c’est-à-dire une ouverture plus grande que jamais, ou plus rapide que jamais, des frontières de la communication, on assiste néanmoins à de nouvelles hégémonies linguistiques. Par exemple l’anglais devient incontestablement, bien qu’il ne soit pas représenté par la population la plus nombreuse du monde – ce pourrait être aussi bien l’espagnol ou le chinois – l’anglais a incontestablement une autorité hégémonique. Donc, je crois qu’il faut, inversement, résister à l’hégémonie en cultivant les idiomes. Non pas parce que l’idiome serait un noyau d’opacité qu’il faudrait protéger, mais il y a dans l’idiome un appel de traduction qu’il faut cultiver, et qu’il faut cultiver de façon non nationaliste. Je voudrais suggérer qu’on peut aimer une langue, et donc la cultiver, cultiver ce qu’elle a d’absolument singulier et intraduisible, sans pour autant traduire cet amour de la langue en chauvinisme ou en nationalisme. Il faut que j’aime ma langue mais parce que je l’aime, que je respecte la langue de l’autre, et que je milite pour sauver des langues. Vous savez qu’aujourd’hui, dans le monde, il y a des centaines de langues qui disparaissent ! Et c’est un appauvrissement considérable. Donc, je crois qu’il faut sauver des langues, d’abord, et pour les sauver, il faut non seulement archiver, mais les rendre vivantes, et donc cultiver l’idiome. Il faut traduire, mais traduire ne veut pas dire assurer une espèce de communication transparente. Il faut écrire d’autres textes qui ont une autre destinée.

Par exemple, je suis persuadé que la traduction chinoise d’un livre, et par exemple de ce livre-ci, ne sera pas simplement le transport d’un contenu, d’abord incorporé dans la langue française, dans la langue chinoise. Ça va être une transformation aussi du corps chinois, et ça va être un autre livre, d’une certaine manière. Même la traduction la plus fidèle est quand même infiniment éloignée, infiniment différente. Et c’est très bien. Donc, la traduction ouvre une nouvelle histoire du texte dans un nouveau corps, dans une nouvelle culture.

Et je suis à la fois persuadé, et je m’en réjouis, que votre traduction soit fidèle et respectueuse, et que, pourtant, elle écrive un texte qui, étant infiniment éloigné du texte français, aura une histoire à lui. Ce sera une autre histoire, un autre livre. Le même mais un autre, dont moi je serai incapable de suivre la destinée, pas plus d’ailleurs qu’on ne peut suivre la destinée de ses propres livres dans sa propre langue. Mais en chinois, je ne sais pas ce que ça va devenir.

Dans mon ignorance, dans mon non-savoir de ce que va devenir cette version chinoise qui sera autre chose qu’une version, néanmoins, je m’en réjouis. C’est ça le « oui » dont on parlait tout à l’heure. Je dis « oui » à l’avenir sans savoir ce que ce sera. Je ne pourrai pas lire ce texte, je ne sais pas comment il sera lu par les Chinois, je ne sais pas ce qu’on en fera dans les universités chinoises. C’est une histoire, un avenir sur lesquels je n’ai aucune prise, aucune véritable perspective, mais que je salue comme une chance. Pas seulement comme une chance pour moi, mais aussi pour ce texte-là. Et c’est de cela que je voulais aussi vous remercier.

___________________________