Didier VAUDÈNE, Comme si c’était une fiction, revue ITER Nº3, 2024.

« Tu crois effacer le mot en le barrant. Ignores-tu que la barre est transparente ?

« Ce n’est pas la plume qui barre le mot mais les yeux qui le lisent », écrivait reb Taleb.[1]

Edmond Jabès

. comme si c’était une fiction. Ce point final, au commencement ? Cet espace, cette réticence, pourquoi cette feinte enfantine ? Un jeu ? Têtu taquin, te tais-tu en tous temps ? Il y a longtemps, j’avais entendu une émission radiophonique au cours de laquelle était évoquée la visite de Michelangelo Antonioni à Mark Rothko dans son atelier new-yorkais : « Vos tableaux sont comme mes films – ils ne parlent de rien… mais avec précision. »[2] À cause peut-être d’une qualité d’écoute médiocre (ou d’une mémoire trop inventive), j’ai longtemps cru avoir entendu ce que j’avais gardé en mémoire « … ils ne partent de rien… ». Qu’ils ne partent ou ne parlent de rien, le plus difficile, en matière de rien, n’est-ce pas encore la précision ?

Point de départ : non-avoir-lieu. Je laisse de côté l’empreinte accusative de la chose (rem, no-thing) qui façonne déjà rien. Autrement que rien. Non pas un néant d’être ou un rien de quelque chose, ou un quelque chose possible, seulement absent ou défaillant, mais : ce qui n’a pas lieu. Ne joues-tu pas avec les mots ? Mille négations et dénégations accumulées pourraient-elles t’éviter de faire être ce « ce » ? Comment pourrais-tu nommer « ce qui n’a pas lieu » sans d’abord « l’ » épingler comme ce « ce » – qui n’a pas lieu ? Moins que rien, dis-tu ? Pas même possible ? Comment serait-ce possible ? Ni possible (ou impossible), ni présence (ou absence), mais comme si. Comment, comme si ? Comme si c’était. Donc « c’ » était. Tu nous égares, tu tournes en rond et tu nous étourdis, tu te dédis et tu te contredis ! Lui donner lieu ? Tu n’y penses pas ! Comment pourrais-tu donner lieu à « ce » qui n’a pas lieu sans « le » perdre en tant qu’« il » n’a pas lieu (et d’abord, comment pourrais-tu perdre « ce » qui n’a même pas lieu ?) ? Est-ce si sûr si « c’ » était ? Si « la mort est un passage à rien »[3], crois-tu, en sens inverse, pouvoir revenir de l’oubli et de la mort, et nous donner à lire ou à entendre l’enchantement d’un « souffle autour de rien »[4] pour dire enfin ce que « c’ » était[5] ? Ton c’était ne passe pas, ce n’est pas un passage ; le rien ou la négation de l’avoir-lieu nihilise tout rapport et tout passage, et rien n’arrive par cette voie, car ce n’est même pas une voie, c’est sans issue, c’est une aporie !

Il n’y a point de départ, car ce n’est pas un commencement, ni une antécédence, encore moins une origine ou une nostalgie d’ex nihilo. Et « ce » ne vient pas avant, mais après. Après quoi ? Après comme si. Étrange chronologie : après comme si, c’était ! Oui, c’est cela, il n’y a c’était que depuis le comme si, une sorte de passé qui n’aurait jamais eu lieu et qui viendrait après, après coup, mais seulement comme si c’était une fiction. Pourquoi tiens-tu à ce point au non-avoir-lieu ? Ne penses-tu pas que beaucoup d’autres choses pourraient être approchées comme des fictions ? Beaucoup, oui. Mais, paradoxalement – vraiment ? –, c’est plus sûr de prendre appui sur ce qui n’a pas lieu. Tu plaisantes ! Tu dis d’abord que c’était vient après comme si, ensuite que ce que c’était n’a pas lieu, et maintenant que c’est sur ce qui n’a pas lieu que tu trouves un appui sûr, mais sur quoi, et sûr comment ? Non, je suis sérieux. Le chemin est peut-être plus long, car on évite de se laisser distraire par la hâte qui dérobe ce qu’on pressent ; mais cette ascèse théorique est un guide fidèle et fiable, inépuisablement patient et précis, quoique silencieux, qui ne laisse jamais en repos, une insomnie.

Je ne sais dire si tous les comme si sont comme celui-là, si tout comme si implique quelque fiction (dont il restera à préciser le sens en chaque occurrence). Je sais seulement montrer de quelle manière un certain comme si s’étaie d’une fiction, et en quel sens fiction s’y entend. Ce que je veux déplier ici peut se formuler très simplement : penser ou interpréter du non-avoir-lieu comme si c’était une fiction. Cette formulation d’allure assez anodine enveloppe un « ferment déconstructif »[6] quand on la comprend en sens inverse, c’est-à-dire quand on peut réinterpréter un agencement, éventuellement complexe (concept, structure, croyance, conviction, symptôme, théorie, discours, œuvre, etc.), comme si c’était une construction fictionnelle, corrélative d’un non-avoir-lieu qu’elle enveloppe pour l’abriter – peut-être parfois, comme son « objet » ou même son « fondement ». On trouvera donc ici deux usages de comme si, le premier quand on enveloppe un non-avoir-lieu dans une construction fictionnelle, le second quand on réinterprète un agencement comme si c’était une construction fictionnelle au premier sens (ce qu’on pourrait peut-être dire, au moins dans certains cas, la façon théorique du comme si). Pour autant, si le point de départ est du non-avoir-lieu, je ne pars pas de rien, loin s’en faut, et je voudrais montrer au contraire que l’analyse que je propose n’est qu’une moirure, une accentuation, une intonation particulière d’un motif transversal, à savoir l’articulation de plusieurs interprétations autour d’une médiation. Rien de surprenant, donc, au fil de ce cheminement, à recroiser parfois, peut-être seulement de manière allusive ou oblique, des problématiques qui hantent, si j’ose dire, les lieux du non-avoir-lieu et leurs entours : le supplément, le reste, le spectre, l’après-coup, l’originaire, la présence, le signe, l’objet a, le nœud borroméen, les fictions du droit, etc. – S’il vous plaît… dessine-moi un non-avoir-lieu !

I. Fiction

1. Un certain « comme si »

Dans L’Université sans condition, Derrida questionne « Que faisons-nous quand nous disons “comme si” ? » [USC 27] et envisage plusieurs possibilités. Est-ce, première possibilité, s’abandonner « à l’arbitraire, au rêve, à l’imagination, à l’hypothèse, à l’utopie ? » [USC 27], ou bien est-ce, « seconde possibilité », « [mettre] en œuvre certains types de jugements, comme par exemple ces “jugements réfléchissants” » de Kant [USC 27]. C’est la troisième possibilité qui donne toute son ampleur à cette indication d’un « certain “comme si” » :

Est-ce que, enfin, troisième possibilité, un certain « comme si » ne marque pas, de mille façons, la structure et le mode d’être de tous les objets qui appartiennent au champ académique qu’on appelle les Humanités, les Humanités d’hier ou celles d’aujourd’hui et de demain ? Je ne me hâterai pas pour l’instant de réduire ces « objets » à des fictions, à des simulacres ou à des œuvres d’art, en faisant comme si nous disposions déjà de concepts fiables de la fiction, de l’art ou de l’œuvre. Mais à suivre le sens commun, ne peut-on dire que la modalité du « comme si » paraît appropriée à ce qu’on appelle les œuvres, singulièrement les œuvres d’art, des beaux-arts (peinture, sculpture, cinéma, musique, poésie, littérature, etc.), mais aussi, à des degrés et selon des stratifications complexes, à toutes les idéalités discursives, à toutes les productions symboliques ou culturelles qui définissent, dans le champ général de l’université, les disciplines dites des Humanités – et même les disciplines juridiques et la production des lois, et même une certaine structure des objets scientifiques en général ? [USC 30]

C’est une question qui ne laisse pas d’inquiéter chacun des champs que cette série rassemble. Et, à rapprocher la modalité d’un « certain “comme si” » d’un « mode d’être » (au moins de certains objets), ne peut-on y apercevoir l’esquisse d’un motif : comme si c’était être, motif qui ne tarderait peut-être pas à se laisser réfléchir en cet autre : être, comme si c’était – une fiction ? Au moins peut-on souligner que la question d’un « certain “comme si” » s’était déjà radicalisée dans « Comme si c’était possible »[7] concernant la question du transcendantal :

Mais il n’y a sans doute rien de fortuit si la modalité du « quasi » (ou la fiction logico-rhétorique du « comme si ») s’est si souvent imposée à moi pour faire une phrase d’un mot, et d’abord, surtout, on l’a souvent noté et commenté, autour du mot « transcendantal ». Question de contexte et de stratégie problématiques, sans doute : il faut ici réaffirmer sans relâche la question de type transcendantal, et là, presque simultanément, s’interroger aussi sur l’histoire et les limites de ce qu’on appelle « transcendantal ». Mais il fallait avant tout prendre en compte la possibilité essentielle d’un « comme si » qui affecte de fictionnalité, de phantasmaticité, de spectralité possibles tout langage et toute l’expérience. [CSCP 510]

Le comme si agit comme une sorte de cheville qui permet d’articuler et de lier solidairement des inconciliables qu’une hâte excessivement logiciste réduirait volontiers à une contradiction, en l’occurrence, le recours au « quasi-transcendantal » comme « une manière de sauver, tout en le trahissant, l’héritage de la philosophie » [CSCP 511]. Ni l’un ni l’autre, tout en participant à la fois de l’un et de l’autre, le comme si se plaît à jouer les médiateurs, metaxu, ange, go-between, etc., ou encore traître. La difficulté de préciser comme si, que j’entends ici comme si c’était une fiction, se déplace donc d’abord sur fiction :

– Il faudrait là s’arrêter pour parler longuement du concept de fiction, lequel n’est pas forcément littéraire. […] Il y a de la fiction dans « la vie », mais aussi dans la philosophie.[8]

Je voudrais m’y arrêter quelques instants. Essayons, pour voir ce que cela donne. Quiconque a déjà écrit une lettre, lu un livre ou conversé au téléphone sait bien que ces dispositifs ne peuvent transmettre ou enregistrer des signifiés (ou des présences), de sorte que nos pratiques les plus quotidiennes ne sont compatibles ni avec la supposition des signifiés (ou des présences), ni avec la supposition du caractère indissociable des deux faces d’un signe. Mais à critiquer ainsi le concept de signe, que faudrait-il donc ôter (retirer, effacer, supprimer, détruire, etc.)… sinon rien, puisqu’il faudrait ôter ce qu’on vient à l’instant d’affirmer ne pas même avoir lieu[9] ? Ne suffirait-il pas alors de dire que ce non-avoir-lieu « est » une fiction ? Mais à s’en tenir à un sens étroit de fiction, solidaire du fictif et de l’illusoire, que ferait-on d’autre que répéter ce qui vient de motiver le questionnement lui-même ? Et, sauf à récuser toute efficience au concept de signe – ce qui est tout le contraire de cette critique –, comment pourrait-on comprendre qu’un non-avoir-lieu puisse être associé à quelque efficience que ce soit ? Le recours à fiction ne peut donc pas signifier la peinture d’un non-avoir-lieu sous les traits adéquats de la vérité, ni sous ceux plus ou moins ressemblants d’une mimesis, ni sous la figure péjorative d’une illusion ; c’est au contraire lorsque le montage du signe déploie toute son efficience, quand il provoque l’adhérence au point qu’on ne parvienne pas à entrevoir la cheville inapparente qui l’ajointe et lui permet de tenir, qu’il faut le regarder comme si c’était une fiction. Mais alors fiction… en quel sens ? Qu’au moins ce sens permette de concevoir comment conjoindre et articuler du non-avoir-lieu avec de l’efficience !

Je laisse donc de côté (« première éventualité ») la compréhension de fiction rapportée directement ou indirectement à des disjonctions telles que vrai et faux, vérité et mensonge, réel et illusion, authentique et simulacre, etc., qui laissent supposer qu’on sache toujours trancher entre les deux versants, fiction étant [évidemment] à entendre comme non-vrai, non-vérité, non-réel, non-authentique, etc. Je laisse aussi de côté la tentation de faire de fiction une propriété de certains énoncés, de certaines œuvres ou de certains agencements (tel énoncé, tel livre, tel film, etc., « est » une fiction) qui recroise l’impasse, déjà soulignée par Austin dans le cas des actes de langages, « à laquelle on aboutit “chaque fois que nous cherchons un critère simple et unique d’ordre grammatical et lexicologique” pour distinguer entre les énoncés constatifs ou performatifs »[10][SEC 390], et qui se heurte en particulier à la possibilité illimitée de l’itération, de la greffe citationnelle et de la dissémination impliquée par une médiation – pas seulement l’écriture au sens étroit – qui « ne donne pas lieu, “en dernière instance”, à un déchiffrement herméneutique, au décryptage d’un sens ou d’une vérité » [SEC 392].

Convoquer un comme si, c’est changer de regard, et c’est surtout laisser varier les interprétations, ce qui implique une médiation qui puisse jouer le rôle d’une sorte de pivot pour articuler les interprétations entre elles. En l’occurrence, dans l’exemple des signes, il s’agit au moins d’interpréter autrement les textes, discours, récits, opinions, figurations, représentations, images, mises en scène, concepts, jugements, théories, discours, etc., ainsi que leurs relations et articulations, qui sont habituellement référées à cela que j’affirme maintenant ne pas avoir lieu. Or, dans le contexte qui m’intéresse ici, si c’est déjà une première difficulté de concevoir l’éventualité d’ôter du non-avoir-lieu, c’en est une deuxième, qui n’est pas moindre, de concevoir comment ce qui n’a pas lieu pourrait entrer dans le jeu d’une médiation, c’est-à-dire d’abord, au moins, de donner lieu ou d’être associé à des traces. Et ce qui amplifie encore la difficulté, c’est qu’on ne saurait tout changer tout d’un coup :

Nous devons d’autant moins renoncer à ces concepts qu’ils nous sont indispensables pour ébranler aujourd’hui l’héritage dont ils font partie. À l’intérieur de la clôture, par un mouvement oblique et toujours périlleux, risquant sans cesse de retomber en-deçà de ce qu’il déconstruit, il faut entourer les concepts critiques d’un discours prudent et minutieux, marquer les conditions, le milieu et les limites de leur efficacité, désigner rigoureusement leur appartenance à la machine qu’ils permettent de déconstituer ; et du même coup la faille par laquelle se laisse entrevoir, encore innommable, la lueur de l’outre-clôture. Le concept de signe est ici exemplaire.[11] [DG 25]

Ce qu’on s’apprête à examiner en tant que non-avoir-lieu doit cependant être associé à quelque effectivité pour qu’on puisse y trouver un appui suffisant de manière à retourner son efficience (son « efficacité ») contre l’héritage dont il fait partie : comment comprendre maintenant, troisième difficulté, que du non-avoir-lieu puisse être associé à une effectivité qui procurerait une telle efficience ?

C’est déjà au moins cette triple difficulté que fiction doit permettre d’articuler et de rendre intelligible, faute de quoi la visée du non-avoir-lieu perdrait tout son sens. L’articulation entre trahison et héritage signifie qu’il ne s’agit pas de mettre en scène la confrontation contradictoire d’un duel « horizontal » où l’un des deux doit s’imposer à l’autre pour l’anéantir ou le reléguer à l’arrière-plan de la fausseté, de l’illusion ou de l’insignifiance, mais au contraire de prendre appui sur l’efficience de ce qui est à critiquer pour procéder à une réinterprétation « verticale » de cette efficience en lui procurant une autre raison ou une autre effectivité. Une réinterprétation n’est donc pas une généralisation obtenue par l’élargissement d’un territoire au-delà d’un horizon demeurant confiné dans l’horizontalité de son à-plat, car c’est un changement – un chamboulement, un remue-ménage, un événement, etc. – qui arrive dans une verticalité, inaperçue au regard de cet à-plat, et qui prend appui sur ce qui est en cause, non pour le détruire, mais pour l’amener à « se trahir » afin qu’il apparaisse, jusqu’au point où il devient possible de (re)constituer, (re)construire ou rendre manifeste un agencement dont on n’avait pas idée, jusqu’alors insoupçonné et inaperçu, qui portait cette efficience quoiqu’elle l’enveloppât et l’abritât, et ainsi recueillir cet agencement pour en « hériter ». C’est l’une des facettes de la déconstruction, qui peut être entendue aussi bien comme une dé-sédimentation, une dé-couverte, un dé-voilement, un dé-abritement, etc., que comme une invention, une constitution, un dépassement, un hissage, une élévation, etc., et qui implique, quant à ce que j’envisage ici, la mise en jeu de ce dont on n’a pas idée[12] grâce à une variation d’interprétation. En un sens étroit (et de surcroît ici, horizontal), comme si peut être apparenté, selon les cas, à une comparaison, à une métaphore ou à une analogie. Mais un « certain “comme si” » peut déployer ses effets dans la verticalité quand il intervient dans l’équilibre entre un non-avoir-lieu (je n’ai pas l’idée de) et l’avoir-lieu de ce qui se manifeste à moi comme si cela n’avait pas lieu (ce qui me demeure imperceptible, comme si ce n’était rien, tout comme le mouvement imperceptible de Galilée, come nullo), équilibre à la fois extrêmement vulnérable, parce qu’il suffit d’une plume d’ange pour le troubler, et farouchement résistant, aussi longtemps du moins qu’il ne me vient pas à l’idée ce dont je n’ai pas idée.

Car ce que je voudrais tenter avec vous, c’est cette chose apparemment impossible : enchaîner ce « comme si » à la pensée d’un événement, c’est-à-dire à la pensée de cette chose qui peut-être arrive, dont on suppose qu’elle a lieu, qu’elle trouve son lieu […]. [USC 32]

Au sein d’un « mouvement oblique et toujours périlleux », je voudrais pour ma part proposer ici de repérer le tracé de quelques « obliques » qu’une certaine compréhension de comme si et de fiction pourrait donner à entrevoir.

2. Un schéma d’interprétation

Ce que je propose ici d’associer à fiction est moins un concept qu’un schéma d’interprétation destiné, à supposer qu’on veuille l’appliquer, à attirer l’attention sur certains traits, aspects ou articulations pour guider l’analyse de constructions ou d’agencements à effets fictionnels, du moins de certains d’entre eux. Dès qu’on sait mentir – ou confectionner une théorie –, on sait élaborer de telles constructions[13] ; on ne s’étonnera donc pas du caractère parfois très enfantin des exemples choisis. Certains traits et accents caractéristiques de ce schéma proviennent du cinéma, de l’informatique et du droit, sachant que la pratique de l’informatique, parce qu’elle est particulièrement exposée à la problématique de l’écriture et de la trace, d’une manière plus radicale que dans les mathématiques formalisées, peut guider sans fléchir jusqu’à des conséquences peut-être inattendues.

Quand j’utilise les opérations usuelles d’un éditeur de textes comme couper, copier, coller, etc., je sais qu’il n’y a, dans un ordinateur, ni paire de ciseaux, ni photocopieuse, ni aucun pot de colle, mais j’attends que l’éditeur de textes me procure une contrepartie effective qui s’accorde à ces fictions et me permette de les mettre en œuvre, sans que je doive au préalable étudier l’architecture des ordinateurs et la programmation de ces logiciels. Ce qui ici est en cause n’est pas un jugement de fausseté, d’irréalité, d’imagination, de ressemblance ou d’illusion, mais un effet fictionnel (couper, copier, coller, etc.) permettant de favoriser une pratique d’usage de dispositifs complexes sans que je doive en connaître le détail, au moins dans certaines limites. Quand je regarde la course de chars dans le film Ben-Hur[14] je distingue, d’une part, le plan diégétique qui vise à produire l’effet fictionnel d’une course de chars supposée avoir eu lieu dans les années trente de notre ère, et, d’autre part, le plan filmique de la réalisation (scénario, décors, acteurs, figurants, techniciens, tournage, montage, mixage, etc.), conduisant jusqu’à un film projetable (pellicule, fichier vidéo, etc.) qui constitue la contrepartie effective de l’effet fictionnel du plan diégétique.

L’effet fictionnel n’est nulle part donné. Ce n’est ni un signifié dont le film serait le signifiant, ni une présence soudée à la médiation filmique : un effet fictionnel n’a lieu que pour un interprète qui prend en charge l’interprétation effective produisant l’effet fictionnel dont il s’affecte. Dans le cas du cinéma, chaque spectateur a sa propre lecture du film, et chacun doit assumer, à chaque projection, l’interprétation produisant l’effet fictionnel. Dans le cas de l’informatique, chacun sait – hélas ! – qu’il ne suffit pas de placer quelqu’un devant un écran d’ordinateur (de téléphone, ou de tout autre appareil compliqué) pour qu’il sache ipso facto s’en servir : de tels effets fictionnels (comme couper, copier, coller, etc.) ne se produisent que pour des utilisateurs qui peuvent leur associer une compréhension et une pratique appropriées.

Ces deux exemples esquissent le trait majeur du schéma, à savoir l’articulation, via une médiation, de deux dimensions d’interprétation et d’effectivité, l’une qui est associée à l’effectivité de ce qui porte ou produit la médiation en tant que contrepartie effective requise par l’effet fictionnel, l’autre qui est associée à l’effectivité de l’interprétation appliquée à la médiation et produisant l’effet fictionnel dont s’affecte l’interprète qui prend en charge cette interprétation. Il s’agit de deux dimensions d’interprétation en ce sens que chacune d’elles s’ouvre en une multiplicité d’interprétations possibles. Dans le cas du cinéma, par exemple, le regard d’un réalisateur n’est pas le même que celui d’un décorateur, d’un machiniste, d’un monteur ou d’un acteur, tandis que chaque spectateur s’affecte de l’effet fictionnel que produit sa propre compréhension du film. Le principe même d’une telle articulation requiert une médiation, en l’occurrence un film, qui puisse articuler les interprétations de chacune des deux dimensions pour chacun. En ce sens, on pourra dire qu’il n’y a pas de fiction in abstracto[15]. Dans l’exemple de l’éditeur de textes, la médiation correspond à toutes les interactions liées à l’interface homme-machine (affichages, frappes au clavier, actions avec la souris, gestes, etc.) ; la dimension d’interprétation associée à la contrepartie effective correspond aux aspects techniques, aussi bien matériels que logiciels, tandis que la dimension d’interprétation associée à l’effet fictionnel est prise en charge, par chaque utilisateur, en fonction de ce qu’il sait et de ses habitudes, et peut donc varier dans le temps.

Il ne s’agit pas, avec un tel schéma, de dire ce que « est » une fiction, encore moins de décider si ceci ou cela « est » ou « n’est pas » une fiction, parce qu’un effet fictionnel est lié à un point de vue, en tant qu’indissociable de l’interprétation dont s’affecte l’interprète lui-même. La fictionnalité de cet effet serait donc plutôt à attribuer, d’abord, à cette interprétation en tant qu’elle s’accomplit effectivement, d’où l’accent appuyé que je donne à l’idée d’un effet fictionnel. Ce schéma est extrêmement dynamique et doit suivre le mouvement, lui aussi extrêmement dynamique, des interprétations. Pour autant, il n’a pas pour fonction d’examiner en général et en détail les effets fictionnels pour eux-mêmes, comme on le fait, par exemple, dans les études littéraires ou cinématographiques : on retiendra que les effets fictionnels peuvent être complexes et faire intervenir plusieurs plans fictionnels entremêlés ou emboîtés, tout en jouant avec les frontières et les passages entre ces différents plans[16]. Si les « êtres de fiction » n’ont pas d’avoir-lieu comme tels, ils sont cependant portés, supportés ou suscités par les contreparties effectives qui portent la médiation. En regard, je réserve l’efficience pour dire la plus ou moins grande intensité ou efficacité avec laquelle une construction fictionnelle parvient à susciter, auprès d’un interprète, à chaque fois particulier, l’effet fictionnel dont il s’affecte : ce qui s’avère efficient pour l’un peut ne pas l’être pour un autre, ce qui était efficient pour moi hier ne le sera peut-être plus demain.

Le fait d’introduire deux dimensions d’interprétation souligne que ces deux dimensions ne jouent pas le même rôle. Dans les fictions intentionnellement construites, c’est souvent la contrepartie effective qui tend à être estompée ou même effacée pour que l’effet fictionnel soit le plus efficient possible. Au contraire, dans un contexte critique de déconstruction ou de dépassement, ce schéma vise plutôt à changer le regard porté sur un agencement d’évidences, de croyances, d’opinion, de concepts, de jugements, de théories, de discours, de pratiques, etc., c’est-à-dire à élaborer, constituer ou reconstituer à la fois un effet fictionnel et sa contrepartie effective de manière à réinterpréter rétroactivement cet agencement comme si c’était une fiction.

3. Le signe, comme si c’était une fiction

Je reviens sur l’exemple du signe. Qu’arrive-t-il quand on regarde le [concept de] signe comme si c’était une fiction ? Le trait majeur des médiations est l’asémie qui signifie que tout effet de sémie (signification, renvoi, référence, désignation, etc.) est l’effet d’une interprétation effective dont s’affecte l’interprète qui prend en charge cette interprétation. Quitte à insister avec quelque lourdeur, et de manière imagée, une médiation (orale, écrite, iconique, filmique, informationnelle, etc.) ne « contient » (à la manière d’une boîte à bonbons), ne « véhicule » (à la manière d’une brouettée de cailloux), ne « signifie » (à la manière d’un signifié indissociable d’un signifiant), etc., aucun « granulé sémique » qu’un interlocuteur, un lecteur, un spectateur, etc., pourrait recevoir passivement en son esprit. Comme je l’ai brièvement indiqué plus haut, tout le monde sait bien[17] cela car, par exemple, si la voix « contenait » ou « véhiculait » de soi-même de tels granulés, il n’y aurait ni téléphone, ni magnétophones ou autres enregistreurs, ni haut-parleurs (et, en fait, il n’y aurait même pas non plus la parole), et, toutes différences gardées, la même remarque vaut pour l’information, pour l’écriture et pour les traces :

Mais au-delà des mathématiques théoriques, le développement des pratiques de l’information étend largement les possibilités du « message », jusqu’au point où celui-ci n’est plus la traduction « écrite » d’un langage, le transport d’un signifié qui pourrait rester parlé dans son intégrité. Cela va aussi de pair avec une extension de la phonographie et de tous les moyens de conserver le langage parlé, de le faire fonctionner hors de la présence du sujet parlant. [DG 20]

Une telle indication concernant l’information, rédigée au milieu des années 1960, lorsque l’informatique était encore très confidentielle et les réseaux ceux de la télégraphie et de téléphonie, n’a rien perdu de son actualité, tant s’en faut, car tout cela « revient, en toute rigueur, à détruire le concept de “signe” et toute sa logique ». [DG 16]

Inversons maintenant le raisonnement, comme un film projeté en sens inverse qui montrerait les briques d’un mur écroulé s’arrachant de terre et se précipitant avec enthousiasme pour s’ajointer les unes aux autres et s’emmurer parfaitement. D’une part, plus les contreparties effectives sont estompées, voire effacées, et plus il faut élaborer des effets fictionnels dans lesquels les effets de sémie sont attribués aux médiations elles-mêmes. Ces médiations se voient ainsi dotées du pouvoir extraordinaire de produire d’elles-mêmes des effets de sémie, ce qui évite, au moins au plan grammatical, d’avoir à reconnaître que ces effets soient sans cause. Ne dit-on pas sans cesse qu’un mot ou une phrase « signifie », « contient », « véhicule », « désigne », « réfère à », etc., ceci ou cela ? Mais c’est seulement comme si, car ce ne sont que des manières de parler. Dans l’étude qu’ils consacrent au livre Gamma de la Métaphysique d’Aristote, Barbara Cassin et Michel Narcy soulignent :

Il est extrêmement frappant en effet que la première occurrence du verbe sēmainein dans le texte de Gamma soit aussi la dernière où ce verbe a pour sujet le locuteur : cette construction, normale pour le verbe, disparaît complètement dans la suite du chapitre, où ce sont toujours les mots qui signifient.[18]

Ce pouvoir extraordinaire prêté aux médiations peut ainsi concerner très largement tout ce qui requiert une médiation, par exemple « mémoriser » ou « extérioriser [la mémoire] » : nous ne mémorisons pas des « granulés sémiques » – on ne saurait donc a fortiori les « extérioriser » –, mais au mieux des traces asémiques (le linéaire A n’est toujours pas déchiffré).

D’autre part, pour que les interprétations à effet fictionnel soient efficientes quant à l’effacement des contreparties effectives, il convient aussi que ces interprétations tendent à s’effacer elles-mêmes dans les effets qu’elles produisent (je souligne ici la forme d’un réfléchi en quelque manière moyen, comme s’il était à la fois actif et passif : c’est aussi le processus d’effacement qui doit lui-même s’effacer dans l’effet qu’il produit). On peut alors comprendre que, lorsque sont effacées à la fois les contreparties effectives et les interprétations à effet fictionnel (effaçant ces contreparties et s’effaçant elles-mêmes), il ne doit plus subsister aucune effectivité ni empiricité apparente pour produire les effets de sémie, ni non plus aucune effectivité ou empiricité apparente pour s’en trouver affecté ; il ne reste plus, à ce stade, que les médiations. Restent seulement des traces[19] [LDS 239]. On reconnaît là, déjà, divers traits constitutifs de la fiction du signe qui nous figure des signifiés métempiriques inexplicablement et indissociablement liés à des signifiants sensibles, comme la ficelle grâce à laquelle un enfant empêche son très précieux ballon de baudruche de s’envoler dans les cieux. Cette fiction dissocie la résidence métempirique des granulés sémiques et l’instance effective qui peut s’en trouver affectée, dissociation bien compréhensible puisque c’est cette instance qui doit prendre en charge discrètement toute l’effectivité qui tombe en reste de la fiction du signe. D’où l’étrange assujettissement de cette instance – ici-gît –, sujet survivant à l’anéantissement commandé par une fiction qui n’a de cesse de l’effacer dans son empiricité, non sans le conserver à l’abri de son linceul fictionnel, puisque c’est lui qui assume toute l’effectivité à laquelle elle doit sa tenue ; et tandis qu’il anime un corps empirique, la discrétion que lui impose son effacement lui interdit d’y avoir lieu, autant comme effectivité que comme place, et d’y laisser une trace. Il suffira d’un léger déplacement d’accent pour qu’il bascule du côté métempirique, comme un pur esprit ou comme une fonction transcendantale, par exemple, ou du côté empirique, comme un moi psychologique, par exemple. Où pourrait-il avoir lieu dans le paysage d’une fiction qui l’a déjà effacé ? C’est en quelque manière une incise fictionnelle qui en dégage le hors-lieu quand elle disjoint l’empirique du métempirique, un entre-deux qui les ajointe en tant qu’il maintient séparés (ni l’un ni l’autre) les bords que, pourtant, il relie (à la fois l’un et l’autre), comme des parenthèses qui retiennent ce qu’elles feignent de soustraire.

À mesure que les effectivités et les interprétations sont effacées dans les effets fictionnels, la médiation voit son rôle s’amenuiser considérablement : elle ne peut plus servir pour articuler des interprétations (il n’y en a plus), ni à porter les effets de sémie portés par les contreparties effectives (elles sont effacées), ni non plus à porter la fiction du signe (dont l’interprétation qui en produit l’effet est elle-même effacée). Le rôle de la médiation peut alors devenir secondaire, voire résiduel, et la médiation elle-même peut être occultée ou ignorée dès que son empiricité est jugée indifférente ; elle peut alors presque s’évanouir dans l’adhérence d’une proximité absolue à ses effets de sémie (présence et voix, signifié et signifiant, etc.). Et lorsque les deux dimensions d’effectivité – donc aussi les deux dimensions d’interprétation – sont parfaitement effacées, c’est la médiation elle-même qui peut s’effacer pour sombrer dans la transparence aveuglante d’une immédiateté absolue[20] :

La « science » sémiologique ou, plus étroitement, linguistique, ne peut donc retenir la différence entre signifiant et signifié – l’idée même de signe – sans la différence entre le sensible et l’intelligible, certes, mais sans retenir aussi du même coup, plus profondément et plus implicitement, la référence à un signifié pouvant « avoir lieu », dans son intelligibilité, avant sa « chute », avant toute expulsion dans l’extériorité de l’ici-bas sensible. En tant que face d’intelligibilité pure, il renvoie à un logos absolu auquel il est immédiatement uni. Ce logos absolu était dans la théologie médiévale une subjectivité créatrice infinie : la face intelligible du signe reste tournée du côté du verbe et de la face de Dieu. [DG 25]

J’ai voulu ici esquisser une application possible du schéma des fictions à la critique du signe, critique qu’on ne saurait éviter ou contourner dès lors que ce schéma – et tous nos appareils modernes, et aussi l’écriture, et même la voix – requiert des médiations asémiques : le nerf de cette critique est de rappeler ou de (re)constituer l’effectivité des interprétations de manière à les reconnaître dans leur fonction de contrepartie effective des effets – fictionnels – de sémie. Je voudrais à cet égard souligner que si l’effectivité des interprétations et des contreparties est portée de part en part par des accomplissements empiriques, je ne l’entends pas dans le sillage d’une disjonction entre empirique et métempirique, ce qui reviendrait à reconduire la disjonction entre sensible et intelligible, mais dans une perspective qu’on pourrait peut-être dire « quasi-transcendantale » : en effet, d’une part, « métempirique » est ici le nom d’un certain effet fictionnel auquel n’est associé aucun avoir-lieu, comme le suggère cette esquisse de la critique du signe ; d’autre part, l’effectivité correspond à un accomplissement en tant qu’il a lieu, mais non pas en tant qu’il s’accomplirait comme ceci ou comme cela[21].

4. L’efficience d’un non-avoir-lieu

Ce schéma d’interprétation des fictions est aussi un schéma de traduction en ce sens qu’il favorise les réinterprétations en tant que variations d’interprétation articulées par des médiations. L’étude rapide menée sur le concept de signe attire en particulier l’attention sur l’éventuelle corrélation entre l’effacement (l’occultation, la méconnaissance, etc.) des contreparties effectives et les effets fictionnels qui doivent être élaborés pour envelopper cet effacement, et surtout le conserver puisque, même effacé, c’est à ces contreparties effectives que les effets fictionnels doivent leur efficience. Personne n’imagine, par exemple, que les signes linguistiques existeraient et subsisteraient par eux-mêmes dans quelque paradis enchanté et pourraient ainsi parader devant nous sans le secours de nos interprétations effectives qui en produisent l’effet. L’un des enjeux du comme si – au moins dans les cas où il se laisse entendre au sens d’un comme si c’était une fiction – est précisément de parvenir à mettre en jeu une efficience associée à un effet fictionnel enveloppant une contrepartie effective qui y demeure abritée et que, pour diverses raisons, on ne peut pas, on ne veut pas, on ne sait pas, etc., apercevoir, affronter, connaître déplier, etc.

Considérer les fictions sous l’angle du vrai ou du faux, c’est se tromper de problème. Ce qui est aperçu et jugé comme « faux », c’est le fait qu’un « être de fiction » n’a d’autre corrélat que du non-avoir-lieu. Mais ce qui est aperçu comme « vrai », c’est qu’il doit sa tenue à une efficience que lui procure la contrepartie effective qu’il enveloppe et qui le soutient. La distinction entre le corrélat et la contrepartie effective d’un « être de fiction » est particulièrement nette dans le cas très simple d’un théâtre de marionnettes : l’être de fiction Guignol n’a, comme tel, d’autre corrélat qu’un non-avoir-lieu, tandis que c’est le marionnettiste, debout derrière le castelet, la main dissimulée sous la gaine de la marionnette, qui lui procure toutes les contreparties effectives nécessaires à l’administration des nombreux coups de bâtons qui pleuvent sur la tête de Flageolet pour la plus grande joie du jeune public. L’être de fiction Judah Ben Hur n’a d’autre corrélat qu’un non-avoir-lieu, et même si j’avais pu me trouver à Cinecittà en 1958 sur les plateaux de tournage du film, je n’aurais eu aucune chance de le rencontrer pour l’interviewer ; mais il a une contrepartie effective, Charlton Heston, pour le dire en bref, car la tenue d’un personnage fictionnel est aussi un effet global d’un film, de son scénario, de sa réalisation, etc. Il ne s’agit donc pas de récuser la réalité ou la pertinence d’un effet fictionnel au prétexte qu’il n’y aurait là rien d’autre qu’une illusion, c’est-à-dire rien d’autre que du non-avoir-lieu, mais bien de réinterpréter la corrélation entre un effet fictionnel et son non-avoir-lieu comme une manière d’enveloppement[22] qui abrite – et surtout conserve – les contreparties effectives pour qu’elles produisent l’efficience attendue ou constatée.

Inversement, même si cela peut sembler paradoxal en première approche, on comprend qu’il est concevable d’analyser l’efficience d’un non-avoir-lieu (ou, plus précisément, de munir un non-avoir-lieu d’une efficience fictionnelle) en constituant ou en reconstituant un corrélat fictionnel pour ce non-avoir-lieu, c’est-à-dire un effet fictionnel paré de cette efficience, et enveloppant une contrepartie effective procurant cette efficience. Bien que la caractérisation d’une fiction juridique (dont le principe est déjà mis en œuvre dans le droit romain, fictio juris) requière beaucoup de précautions et de nuances, cette approche des constructions fictionnelles me paraît déchiffrable dans cette définition d’une fiction juridique :

[La fiction juridique est un] artifice de technique juridique (en principe réservé au législateur souverain), « mensonge de la loi » (et bienfait de celle-ci) consistant à « faire comme si », à supposer un fait contraire à la réalité, en vue de produire un effet de droit.[23]

On peut comprendre, au moins dans certains cas, que « supposer un fait contraire à la réalité » est une manière de dire un non-avoir-lieu. Partant, on peut comprendre que ce non-avoir-lieu est logé, quant à son enveloppement, dans une notion juridique qui, elle, bénéficie, quant à son efficience, de contreparties effectives. Ce qui produit un effet de droit, en tant qu’efficience de la fiction, ce n’est pas que la fiction fasse passer pour « vrai » ou « réel » ce qu’on vient à l’instant de supposer « contraire à la réalité », mais c’est le faire du « faire comme si » : c’est ce faire qui constitue la contrepartie effective de l’effet fictionnel, et ce n’est qu’à ce faire que l’effet de droit doit son efficience[24]. En revanche, on comprend que tout puisse s’embrouiller et perdre son sens quand on croit devoir attribuer l’efficience, non aux contreparties effectives, mais à l’enveloppe fictionnelle et, par voie de conséquence, à son non-avoir-lieu corrélatif, comme si on pouvait croiser Guignol en se promenant le dimanche après-midi dans les rues de Lyon[25] ou venir interviewer Judah Ben Hur à Cinecittà !

5. « Croyance »

Parmi les raisons qui peuvent tenir des contreparties effectives abritées figure ce dont on n’a pas idée[26], en particulier dans les cas où l’effet fictionnel n’est même pas aperçu comme tel, ce qu’on peut formuler : « je n’ai pas l’idée qu’il y a quelque chose dont je n’ai pas idée ». Or, ce dont je n’ai pas idée [au présent] n’a pas lieu pour moi [au présent], de sorte que lorsque l’idée me viendra à l’esprit – si elle y vient –, c’est seulement rétroactivement que je pourrai tenter de dire ce que c’était pour moi que ce non-avoir-lieu. Pour étudier cette problématique, je ne peux prendre appui que sur des exemples relatés depuis des circonstances dans lesquelles « c’ » est venu à l’idée, puisque je n’ai pas idée, moi non plus, de ce dont je n’ai pas idée.

La « croyance » que peut avoir un tout jeune enfant dans le Père Noël sera tôt ou tard convertie en une fiction quand il comprendra que ce personnage saisonnier, au visage rubicond et souriant sous sa barbe cotonneuse et blanche, pratiquant avec virtuosité la spéléologie des cheminées, pourvu d’une extraordinaire ubiquité et surgissant ici et là au début de l’hiver, et avec une probabilité très élevée à proximité des magasins de jouets, est en fait un effet fictionnel produit par la contrepartie effective et affectueuse que lui procurent ses parents, ses proches, ses amis et de nombreux inconnus (non sans la complicité attentionnée de puissants intérêts commerciaux et de diverses institutions, tel le service des Postes qui assume sa part de la contrepartie effective du Père Noël quand il ouvre chaque année un service saisonnier dont la fonction est de répondre aux courriers qui lui sont adressés).

En tant qu’être de fiction, le Père Noël n’a d’autre corrélat qu’un non-avoir-lieu, car les pères Noël en chair et en os que l’enfant croise dans la rue ne sont que des figurants qui concourent à la contrepartie effective de l’effet fictionnel, c’est-à-dire à la mise en scène destinée au regard des enfants. J’ai placé croyance entre guillemets parce qu’il y a une difficulté dans la mesure où dire qu’un enfant « croit » au Père Noël procède déjà d’un point de vue dans lequel on sait qu’il s’agit d’un effet fictionnel. Si, grâce à une expérience de pensée, je me transporte par l’imagination dans le point de vue d’un enfant qui « croit » au Père Noël – par exemple, l’enfant que j’étais –, et que je tente d’imaginer ce que c’était avant que je n’y croie plus, je ne trouve rien qui vaille comme un croire, car je ne peux pas plus dire « je crois au Père Noël » que « je suis mort »[27], de sorte que la différence n’est pas plus saisissable comme une négation liant deux propositions contraires – « je crois au Père Noël » et « je ne crois pas au Père Noël » – que le passage n’est adéquatement recueilli comme la transition temporelle de la première à la seconde. Je ne peux pas plus l’imaginer en recourant à une clause d’énonciation introduisant une sorte de modalité pour formuler le passage comme la transition de « [je n’ai pas l’idée que] je crois au Père Noël » à « [j’ai l’idée que] je crois au Père Noël », puisque les deux énoncés présupposent que je ne croie pas au Père Noël. Ce n’est pas non plus un effacement, quelque chose qui, d’abord aurait lieu, « [je sais que] je crois au Père Noël » et qu’ensuite je pourrais placer sous rature, biffer, effacer ou dissimuler à ma propre vigilance « [je me cache à moi-même que] [je sais que] je crois au Père Noël ». Et ce n’est pas non plus un vécu de conscience, ce n’est même pas une synthèse qui resterait un temps blottie dans les replis d’ombre d’une passivité sensible attendant le moment opportun pour venir toquer aux huis de la conscience.

Lorsque je vois le visage émerveillé d’un enfant croisant l’un des innombrables pères Noël dans la rue et que je me dis « il “croit” au Père Noël », ce « croire » que je lui attribue n’a pas plus lieu pour cet enfant-là que pour moi lorsque j’étais un tel enfant. C’est à celui qui formule le jugement « il “croit” au Père Noël » de prendre en charge ce « croire » au titre d’une fiction qui signifie, dans son point de vue, qu’il regarde cet enfant agir, réagir et se comporter comme s’il croyait au Père Noël à l’égard de ce qui ne relève en somme que d’une mise en scène assez approximative. Et, dans son point de vue, l’enfant ne peut pas plus en parler comme croyance puisqu’il ne pourrait le faire qu’à la condition qu’il n’y croie déjà plus, ou du moins qu’il en ait le soupçon, ou même qu’il n’y ait jamais cru. Pour l’enfant, cette « croyance » n’a jamais lieu comme telle au présent et ce « croire » entre guillemets aura dû ne pas avoir lieu « avant » que ne se lève l’horizon fictionnel d’un comme si où pourra venir se présenter l’opposition entre croire et ne pas croire, un « avant » comme une « passivité plus passive que la passivité elle-même »[28] [PANPV 76]. C’est donc maintenant ce « croire » entre guillemets qui passe sous statut de fiction en tant qu’il dessine l’effet fictionnel corrélatif du non-avoir-lieu d’un il n’a pas l’idée de… Il faut aller jusque-là, jusqu’à envisager de penser il n’a pas idée de… comme si c’était une fiction.

6. Incoprésentabilité

Lorsque nous regardons distraitement les fictions, nous agissons et pensons comme si nous flottions dans le surplomb céleste et panoramique qui nous offrirait la contemplation maîtrisée de tous les points de vue, l’assignation exacte du vrai et du faux et, jusqu’en ses moindres détails, la cartographie exhaustive du possible et de l’impossible. Mais ce que ce lointain nous peint comme un paysage d’apparence apaisée est bien plutôt une texture chiffonnée d’ombres et plissée d’abîmes qui ne se laisse pas arraisonner dans l’à-plat d’une totalité dépliée, blanche et lumineuse. Il y a du point de vue, ce qu’on entendra aussi bien comme point de vue, un site depuis et selon lequel on voit ce qu’on voit comme on le voit, que comme point de vue, ce qui se soustrait dans ce qu’on voit comme ce qui conditionne la possibilité qu’il y ait du point de vue – plutôt qu’un surplomb total – et qui, indissociablement, le limite.

L’exemple enfantin du Père Noël permet d’approcher une différence de deux points de vue dans le cas où l’un des deux attribue à l’autre quelque chose qui, pour cet autre, n’a pas lieu comme tel au présent. On connaît des différences de points de vue qui peuvent être formulées, pourrait-on dire, à plat, qu’il s’agisse d’une différence de site (l’un pense que…, l’autre pense que…) ou d’une différence temporelle (hier je pensais que…, aujourd’hui je pense que…). De tels points de vue peuvent être dits compossibles au sens de Leibniz, en ce sens qu’ils doivent appartenir à un même monde. Mais l’étude de cet exemple d’une « croyance » entre guillemets attire l’attention sur le fait qu’il y a des différences de points de vue pour lesquels cet à plat est exclu parce que la mise à plat détruirait ou abolirait l’un des points de vue. Je dirai ces points de vue incoprésentables pour dire qu’on ne peut produire une somme, une formulation ou un récit qui pourrait être présenté, à chacun des deux dans les mêmes termes, et où chacun pourrait reconnaître la part qui le concerne, et cela parce que l’un des deux attribue à l’autre quelque chose dont cet autre n’a pas idée[29]. L’incoprésentabilité est donc tout autre chose qu’une incompatibilité, une disjonction, une contradiction ou une exclusion en à-plat, et il ne s’agit ni d’exclure des propositions contradictoires, ni d’exiger un choix entre des éventualités également possibles et formulées ; c’est aussi autre chose qu’un devenir, car il ne s’agit pas non plus de constater que ce qui était vrai (ou faux) hier deviendra peut-être faux (ou vrai) demain. L’incoprésentabilité est bien une co-contemporanéité qui exige l’en même temps de l’enfant et des contreparties effectives père-noëlesques pour que l’effet fictionnel déploie son efficience auprès des enfants.

L’incoprésentabilité est corrélative d’un reste (à dire, à savoir, à interpréter, à manifester, etc.) qu’on ne saurait amener au jour ou expliciter sans l’abolir. On peut seulement [tenter de] recueillir ce reste comme un effet fictionnel, et c’est seulement à ce titre qu’il correspond à un point de vue dans lequel on peut avoir idée de ce qui demeure incoprésentable. Aucun des metteurs en scène affectueux n’éprouve la croyance au Père Noël, et ils peuvent seulement se représenter, à titre de fiction, la « croyance » entre guillemets des enfants, car l’enfant n’a pas l’idée que ce qu’il perçoit et comprend de ce généreux personnage au manteau rouge démodé est une mise en scène ; et il n’a pas non plus l’idée qu’il n’a pas l’idée de cette mise en scène, ni l’idée qu’il n’a pas l’idée qu’il n’a pas l’idée…, et ainsi de suite sans fin. Aucune série de négations ou d’effacements ne confectionnera du non-avoir-lieu, et sans fin dit ici ce qui se refuse au rassemblement dans la totalisation d’une sommation, même infinie : l’inaperçu – en l’occurrence, ce dont on n’a pas idée – est ineffaçable. Et quand je dis « Quand j’étais enfant, je croyais au Père Noël », c’est seulement comme si, car je recueille dans le filigrane de cet aveu la trace silencieuse et blanche de ce qui n’a jamais eu lieu au présent, et qui, à cet égard, ne peut figurer dans aucune chronologie positive. Je n’ai jamais cru au Père Noël, même quand j’y « croyais », avant que je n’y « croie » plus, et je n’y aurai « cru » que depuis l’instant où j’ai compris que j’y « croyais », c’est-à-dire que je n’y « croyais » déjà plus ! C’était vient après comme si[30]. Après? S’il vient à l’idée, il vient comme événement.

Un passé qui n’a jamais été présent, cette formule est celle par laquelle Emmanuel Levinas, selon des voies qui ne sont certes pas celles de la psychanalyse, qualifie la trace et l’énigme de l’altérité absolue : autrui.[31] [DIF 22]

7. Espacement

Dans ce qui précède, j’ai évoqué des situations dans lesquelles il y a [au moins] deux points de vue incoprésentables, ce qui implique que le récit de ces situations soit composé depuis un point de vue dans lequel on a l’idée de… puisque la dissymétrie de l’incoprésentabilité exclut un récit composé depuis le point de vue dans lequel on n’a pas l’idée de…, à moins, au contraire, que ce ne soit la situation la plus ordinaire[32] ! Et de quoi donc n’aurais-je pas idée ? Eh bien, précisément, je n’en ai pas idée ! Que puis-je tenter d’en dire ? Tout au plus dois-je concevoir – si j’ose dire – qu’il y a du non-avoir-lieu en tant que je n’ai pas idée de…, si du moins j’accorde que je ne saurais me procurer la garantie qu’il n’y en ait pas. Il serait périlleux de convoquer ici la tension entre possibilité et impossibilité dans la mesure où l’incoprésentabilité exclut aussi bien la totalisation en à-plat des points de vue que celle des possibles, et peut-être ce qui n’est pas aperçu ou conçu comme possible dans un point de vue – par exemple, parce qu’on n’en a pas idée – peut-il l’être dans un autre, incoprésentable avec le premier. En tant qu’ils sont incoprésentables l’un par rapport à l’autre, de tels points de vue sont liés les uns aux autres, et les interprétations associées s’articulent via des médiations, c’est-à-dire in fine via des traces, ce qui est une manière de dire que la trace et l’incoprésentabilité ont, en leur principe, la même extension : là où il y a trace, il y a aussi – peut-être – de l’incoprésentabilité. En ce sens, l’incoprésentabilité participe de « ce qui empêche que tout soit donné tout d’un coup »[33] et si Bergson associe cet empêchement au temps, il convient aussi, à mon sens, de l’étendre aux trois « dimensions d’espacement » que sont la temporalité, la spatialité et l’incoprésentabilité. Comment imaginer un tel « tout, tout d’un coup », « avant » et donc « sans » espacement ? Peut-être comme si c’était une contraction, rien qu’un point, un seul, sans durée et sans étendue, mais aussi sans incoprésentabilité, donc sans savoir et sans secret, sans trace et sans blanc. Un point, un point c’est tout :

« Ce point si petit, pourtant, contient les autres points en cendres », disait-il.[34]

Peut-être n’est-ce qu’une fiction, mais nous pouvons lui associer une contrepartie effective, l’éclatement de ce point comme espacement, comme ce qui empêche que tout soit donné tout d’un coup, indissociablement condition de possibilité et effet de limitation. Au-delà ou en-deçà d’un reste à savoir, de ce que nous savons que nous ne savons pas, au-delà ou en-deçà des horizons que nous savons déterminer et qui caractérisent déjà, pour chacun d’eux, le reste d’inaccessibilité qui nous empêche de les atteindre ou de les épuiser, au-delà ou en-deçà de tout cela, il y a encore ce reste autre, ce dont nous n’avons pas idée [au présent] et que nous ne savons ou ne pouvons pas apercevoir [au présent].

8. Réinterpréter (1)

Comment le schéma des fictions s’applique-t-il lorsque les contreparties effectives ne sont pas intentionnellement construites et que personne ne tire les ficelles des « marionnêtres » ? Pour quelqu’un au fait des théories physiques – que je nommerai le physicien pour faire bref –, la sensation qu’il éprouve de l’immobilité de la terre (sensation qui ne disparaît pas, faut-il le souligner, avec la connaissance de ces théories) est référée – je dis cela rapidement – à un équilibre résultant d’une combinaison de mouvements, d’accélérations, d’attractions et de gravitations. Pour celui que je nommerai en bref l’insouciant – quelque lointain ancêtre, aussi bien que l’enfant que j’étais, par exemple – qui n’a pas encore croisé, fût-ce de loin, les rudiments primaires d’une cosmologie moderne non géocentrée, ça ne bouge pas : c’est (ou c’est devenu) pour lui une « évidence », une « évidence » évidemment entre guillemets dans la mesure où elle ne se dégagerait de ses guillemets qu’à contrer l’éventualité d’un ça bouge, donc – dans cet exemple – à s’abolir, en tant qu’évidence, dans le point de vue du physicien. En pratique, dans la vie quotidienne, pour l’insouciant comme pour le physicien, tout (ou presque) se passe comme si la terre était réellement immobile, le ou presque notifiant qu’il y a des limitations qui restreignent la pertinence et l’applicabilité de cette fiction. Pour qu’on puisse accorder que ça bouge (immobilité réelle) il faut en même temps réaffirmer que ça ne bouge pas (sensation d’immobilité), c’est-à-dire sauver la phénoménalité de la sensation d’immobilité dans l’un et l’autre point de vue. La sensation d’immobilité est donc, à cet égard, d’autant moins trompeuse qu’une théorie faisant valoir que la terre n’est pas réellement immobile devra, tôt ou tard, rendre compte de cette sensation d’immobilité que chaque terrien ayant les pieds sur terre est susceptible d’éprouver, que la terre soit ou non réellement immobile, qu’il soit ou non physicien. Il ne s’agit donc pas d’un problème logique qui mettrait en scène deux propositions contradictoires l’une par rapport à l’autre – ça bouge, ça ne bouge pas – afin d’exclure l’une des deux, car les deux propositions ne sont pas au même plan.

[Aristarque de Samos] pose comme hypothèse explicative le double mouvement de la Terre autour du Soleil et autour d’elle-même. […] Aristarque n’a pas eu de succès, et l’on ne sait pas pourquoi. On a dit parfois que l’idée du mouvement de la Terre contredisait trop fortement les conceptions religieuses des Grecs. Je pense que ce sont plutôt d’autres raisons qui ont déterminé l’insuccès d’Aristarque, les mêmes sans doute qui, depuis Aristote et Ptolémée et jusqu’à Copernic, s’opposent à toute hypothèse non géocentrique : c’est l’invincibilité des objections physiques contre le mouvement de la Terre.[35]

Parmi ces objections invincibles figure le fait que, dans le cadre de l’aristotélisme, on ne pouvait pas concevoir comment de tels mouvements auraient pu demeurer indécelables et ainsi rendre compte de la sensation d’immobilité. Pour y parvenir, il faudra « changer le système tout entier et développer un nouveau concept de mouvement : justement le concept de mouvement de Galilée »[36]. Un tel basculement ne s’est pas effectué un jour, une fois pour toutes et pour tout le monde, même si l’histoire de son élaboration en est complexe : cette problématique n’a rien perdu de son actualité car c’est toujours à chacun de prendre en charge la réinterprétation – pour autant qu’elle se produise pour lui – et de s’en affecter, éventuellement progressivement et partiellement.

L’insouciant n’aperçoit pas qu’il glisse un effet (sensation d’immobilité) sur une supposition (immobilité réelle), et c’est ce glissement qui détermine l’effet fictionnel : si la terre est immobile (sensation d’immobilité) c’est parce qu’elle est immobile (immobilité réelle). C’est le scalpel de la réinterprétation qui, incisant l’effet fictionnel, dissocie la pellicule phénoménale médiatrice (sensation d’immobilité) de son corrélat (immobilité réelle) en place de non-avoir-lieu. Pour le physicien, en effet, une telle immobilité réelle n’a jamais eu lieu, elle n’a donc jamais eu aucune efficience réelle, de sorte que, le moment venu, la supposition d’une telle immobilité peut être récusée sans aucun risque et sans que rien ne change réellement, puisque le physicien ne fait qu’ôter du non-avoir-lieu. Dès lors, le physicien n’est plus l’otage d’un absolu, et rien ne fait obstacle pour qu’il puisse envisager la sensation d’immobilité comme une sorte d’invariant pour réinterpréter cette sensation à sa façon comme l’effet des contreparties effectives commandées par les théories physiques et cosmologiques en vigueur[37]. Depuis son point de vue, le physicien peut analyser la position de l’insouciant à l’égard de la sensation d’immobilité comme l’équilibre entre un non-avoir-lieu (immobilité réelle) et ce qui se manifeste comme si cela n’avait pas lieu (les contreparties effectives du physicien), ou, en bref, comme l’équilibre entre nullo et come nullo.

Les guillemets de l’« évidence » sont les mêmes que celles de la « croyance », et rappellent le non-avoir-lieu de ce qui est placé entre ces guillemets pour l’insouciant : ce n’est pas un savoir enfoui, dissimulé, effacé ou incarné, ce n’est pas une sieste d’anamnèse, ce n’est pas non plus un palimpseste révélant peu à peu des sédiments anciens, ce n’est même pas une évidence inaperçue, c’est moins encore, moins que rien, il n’en a pas idée, et il n’a pas non plus l’idée qu’il n’en a pas idée, et ainsi de suite sans fin :

La « connaissance » sensible n’a pas à surmonter la régression à l’infini, vertige de l’intelligence, elle ne l’éprouve même pas. Elle se trouve immédiatement au terme, elle achève, elle finit sans se référer à l’infini.[38]

Quand j’étais enfant, ai-je cru à l’immobilité réelle de la terre ? Qu’y avait-il d’autre qu’une « évidence » enveloppant une question dont je n’avais même pas idée (combien d’humains auront vécu et vivront encore sans même en avoir le soupçon ?).[39]

II. Trace

J’ai convoqué « médiation » pour dire ce qui fait articulation entre des interprétations, pour différer un temps « trace » dont les obliques traversent tant de strates, de paysages et d’harmoniques. Question brûlante à force de résistance, chauffée à blanc, qui s’emble d’autant mieux qu’elle semble ici donnée à la sensibilité, mais là soustraite, ou ailleurs ni l’un ni l’autre. Elle hésite et s’écartèle entre un sens étroit tout empirique et un évanouissement silencieux qui signifie l’exact contraire, la trace qu’il y a encore quand il n’y a plus de traces.

Cet accent porté aux médiations laisse supposer une antériorité de la médiation en tant que ce à partir de quoi il y a lieu d’interpréter. Si la médiation est préalablement donnée, ce sont des traces au sens étroit, mais une telle donation n’est pas compatible avec le non-avoir-lieu : comment pourrait-on comprendre que du non-avoir-lieu donne lieu à des traces (au sens étroit) ? Dans le cas contraire, les traces doivent être constituées, ce qui met déjà en jeu de l’interprétation, et c’est ouvrir l’abîme d’une régression sans fin (et peu importe alors que cette constitution soit antérieure aux interprétations que ces traces permettent d’articuler, ou qu’elles leur soient coextensives et façonnées dans le tissage même de l’articulation, ou peut-être même parfois qu’elles en soient aussi l’effet). Autant la supposition d’une donation peut s’accorder à des traces au sens étroit, autant elle obstrue le passage et bloque la question quand il s’agit d’affronter la régression abyssale de la constitution, ce qui implique un arrêt, temporaire parce que toujours révocable, qui puisse en envelopper le reste énigmatique et secret comme si c’était un fond qui, pour un temps, tienne lieu de lieu, vicariance d’il y a, comme s’il fallait partir de rien. Comment ouvrir « trace », ne pas s’en tenir au sens étroit, et l’amener jusqu’à s’articuler avec du non-avoir-lieu ?

9. La trace s’emblant

Le sens étroit de trace serait évident. Trop. Au point peut-être d’anesthésier parfois le souci critique quand on s’attache à en préciser le contour. Ma première réticence est attisée lorsque trace emprunte la forme de l’empreinte, glisse dans le sillage, se disperse en fumées, etc. : la trace comme conséquence d’un tracement et, par métonymie, du cela qui traça. Je ne conteste pas que cet usage étroit de trace ait sa pertinence, en particulier dans toutes les circonstances ordinaires où la forme de la trace, quelle que soit sa phénoménalité, semble exprimer une signature, un sceau, un trait caractéristique, et bientôt un signifiant du cela qui l’aurait imprimé ou tracé, comme un signe enveloppant la connexion métonymique du tracé à sa cause. La trace est alors comprise comme trace-de, s’exposant à une critique analogue à celle du signe, comme s’il fallait encore donner une dernière chance au signe. La connexion métonymique (le de) qui semble faire la soudure entre une trace et son cela pour obtenir une trace-de-cela est déjà l’effet d’une interprétation. Même si on accorde, dans le cas de traces perceptibles, que la trace soit donnée, le de-cela, quant à lui, n’est pas donné, du moins dans la même donation : la trace doit s’enlever, se décoller, se dissocier, etc., du cela pour qu’elle acquière le statut d’une trace-de. Une trace, en ce sens étroit d’une trace-de, se comprend donc comme un effet dont s’affecte l’interprète prenant en charge l’interprétation produisant cet effet de « de », comme si c’était une fiction. En témoigne la possibilité très générale du leurre, qui ne concerne pas que les interprétations assumées par des humains, loin s’en faut.

Ma seconde réticence, qui prolonge à certains égards la première, est attisée par l’idée d’effacement. On comprend très bien la métaphore de l’effacement de traces perceptibles, quelle que soit leur phénoménalité. Mais il arrive deux questions. D’une part, peut-on concevoir l’effacement de traces qu’on n’aurait pas, d’abord, aperçues, ou du moins qui pourraient l’être ? D’autre part, que devient la différence entre (a) un pas-de-trace (de manière imagée : un tracement qui n’a pas eu lieu), et (b) ce qui résulte d’une trace tracée puis effacée, ou qui résulterait d’un tracé qui s’effacerait dans le mouvement même de son tracement[40] ? La métaphore de l’effacement convoque à son tour un de pour produire un « effacement-de-trace », qui pourra être prolongé en un « effacement-de-(la trace-de-cela) », et plus encore, sans fin, si on conçoit qu’on peut encore effacer ce qui résulte d’un effacement.

– mais c’est justement ce qu’il appelle la trace, cet effacement. J’ai maintenant l’impression que le meilleur paradigme de la trace, pour lui, ce n’est pas, comme certains l’ont cru, et lui aussi peut-être, la piste de chasse, le frayage, le sillon dans le sable, le sillage dans la mer, l’amour du pas pour son empreinte, mais la cendre (ce qui reste sans rester de l’holocauste, du brûle-tout, de l’incendie l’encens)[41]

Au sens étroit d’une trace-de, une trace est perceptible, car c’est le de-cela qui doit être constitué comme l’effet d’une interprétation (et non la trace). Mais avec l’effacement, c’est aussi la trace qui doit être constituée comme l’effet d’une interprétation, car seule une décision d’interprétation peut faire la différence entre (a) un pas-de-trace (un non-avoir-lieu [de trace]) et (b) un effacé-de-trace (un avoir-lieu non perceptible [de trace] résultant de l’effacement d’une trace). Le dialogue se poursuit :

– Qu’elle reste pour très peu de personnes, et pour peu qu’on y touche elle tombe, elle ne tombe pas en cendres, elle se perd, et jusqu’à la cendre de ses cendres. En écrivant ainsi, il brûle une fois de plus, il brûle ce qu’il adore encore mais qu’il a déjà brûlé, il s’y acharne et le sens, je veux dire l’odeur du corps, peut-être du sien. Toutes ces cendres, il s’acharne en elles. [FLC 27]

La métaphore de la trace au sens étroit est d’autant plus féconde et diverse dans ses usages qu’elle prend appui sur l’évidence de la perceptibilité, quelle que soit la phénoménalité intéressée, ce qui suggère avec insistance une manière d’objectivité, une donation de la trace dans sa matérialité perceptible (et peut-être la cendre garde-t-elle trace de ce lien, du moins allusivement). C’est aussi, en contrepartie, ce qui en cerne la limitation : quel sens accorderait-on encore à trace quand on ne pourrait l’associer à rien de perceptible ?

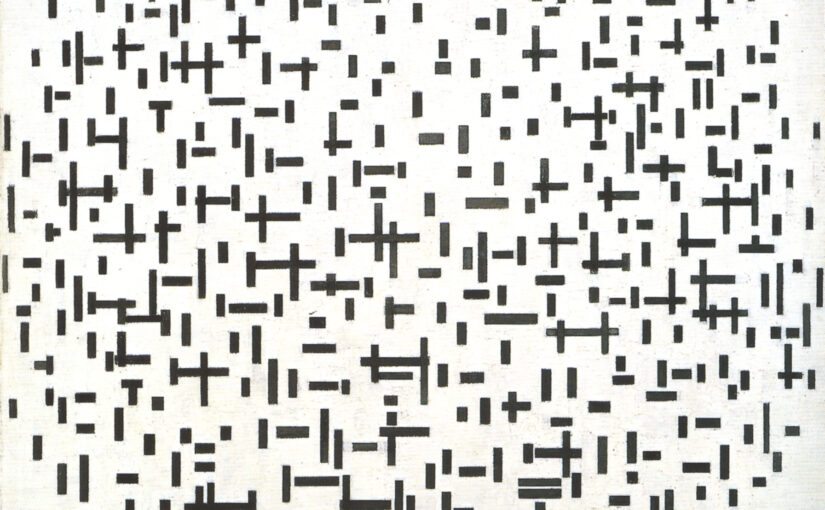

10. Retrait

La compréhension la plus rudimentaire de trace au sens étroit met en jeu un support (ou un milieu) matériel qui puisse se prêter à des altérations (ou à des modifications). On perçoit une trace au sens étroit quand on perçoit une forme (le tracé de la trace), comprise comme une altération du support (ce qui résulte du tracement du tracé), et qui soit suffisamment distinguable de ce qui lui fait entour (prégnance de la trace) pour que cet entour joue le rôle d’un fond relativement auquel la trace est jugée suffisamment déterminée et identifiée. Dans les exemples ordinaires, la prégnance d’une trace est d’autant plus forte que le contraste entre fond et trace est lui-même élevé et que le fond qui lui fait entour est lui-même plus régulier : encoche dans une tablette d’argile lissée, trace de pas dans une neige immaculée, tracé d’encre noire sur un papier blanc, cri perçant dans le silence, points saillants du braille, pointe d’amertume dans une crème sucrée, odeur du café dans un matin printanier, etc. L’indication d’une altération annonce déjà le trace-de-cela.

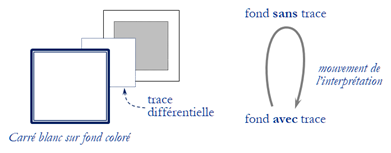

Je vais dire horizontale cette compréhension de trace pour souligner qu’une telle trace est déterminée comme une « variation contrastante » relativement au fond qui l’entoure, comme si c’était un à-plat. Dès qu’on s’éloigne des cas simples ordinaires, cette compréhension rudimentaire de trace tend à s’éloigner de son ancrage perceptible pour agir comme une analogie permettant déjà d’entendre l’articulation entre fond et trace de manière ouverte et dans des contextes comportant des fonds eux-mêmes complexes où le repérage des variations contrastantes peut relever de décisions d’interprétation.

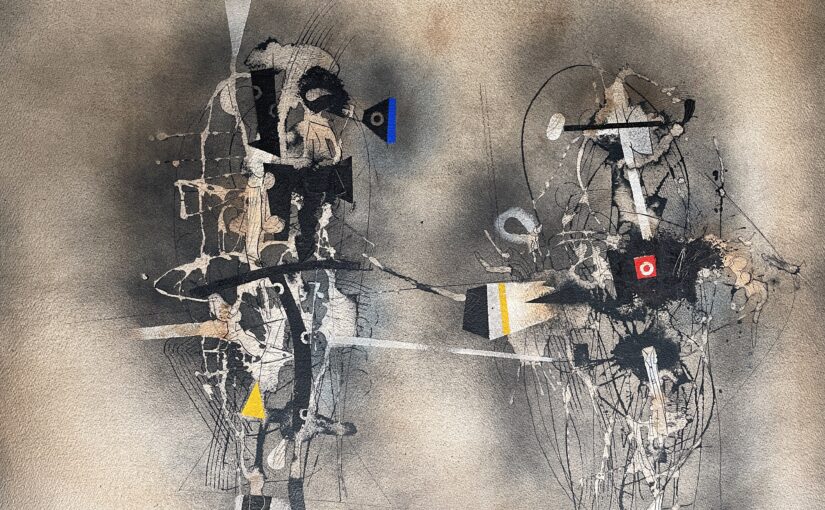

L’expression imagée d’une variation contrastante évoque allusivement non seulement la neurophysiologie de la perception, humaine ou non, mais aussi, bien au-delà, le principe des interactions, au sein du vivant ou non, et on pourra même aller jusqu’à la dissoudre dans la problématique générale de l’information : « tout est trace »[42] [PANPV 69]. C’est dans le contexte de telles variations contrastantes que la question de la trace croise l’expérience du trait :

Quand je dis trait ou espacement, je ne désigne pas seulement du visible ou de l’espace, mais une autre expérience de la différence. […] Je parle du dessin plutôt que de la couleur parce que dans le dessin, […] il y va de l’expérience du trait, de la trace différentielle. C’est l’expérience de ce qui vient poser une limite entre des espaces, des temps, des figures, des couleurs, des tons, mais une limite qui est à la fois condition de la visibilité et invisible. [PANPV 77]

La tension entre condition de visibilité et invisible est peut-être ici nouée un peu trop serré dans la mesure où la visibilité associée au trait (une forme ou une variation déterminée, par exemple) n’est pas aperçue au même niveau que l’invisibilité de la condition de cette visibilité. En desserrant un peu ce nœud, on peut comprendre que le trait décide de l’assignation d’une limite (pose une limite) qui est à la fois condition de la détermination d’une forme ou d’une variation (visibilité [associée au trait]) et inassignable (invisible [comme trait]). Ce dénivelé entre deux niveaux n’est pas sans rappeler qu’est « inaudible la différence entre deux phonèmes, qui seule permet à ceux-ci d’être et d’opérer comme tels » [DIF 5], mais aussi, quoique dans une autre perspective, que c’est grâce à l’espace (blanc, invisible) entre les lettres (noires, visibles) que les lettres peuvent tenir ensemble. Derrida poursuit :

Naturellement, il y a des traits épais comme on dit, des traits qui ont une épaisseur de visibilité, un gros trait noir, mais ce qui fait trait dans ce gros trait noir, ce n’est pas l’épaisseur noire, c’est la différentialité, la limite qui, en tant que limite, en tant que trait, n’est pas visible. [PANPV 77]

Qu’est-ce qui fait trait en dépit de l’épaisseur noire ? Qu’est-ce qui fait comme si c’était un trait ? D’une part, que l’épaisseur noire ne soit pas elle-même regardée comme autre chose qu’un trait (une forme, une région, un aspect, etc.) et, d’autre part, qu’elle soit référée à la décision d’assignation d’une variation à l’endroit d’une limite inassignable (invisible) entre des régions, formes ou aspects autres qu’elle-même. Dès que l’épaisseur noire [d’un trait] est regardée pour elle-même, c’est-à-dire comme une région, un aspect, etc., au même titre que tout le reste, ce trait s’évapore – il n’y a plus de trait –, et se pose de nouveau la question de la limite inassignable (invisible) entre cette région d’épaisseur noire et ce qui lui fait entour. C’est une régression sans fin dont on peut proposer au moins deux arrêts, comme deux manières de l’arrêter. Le premier, on vient de l’examiner, c’est la fiction du trait : la limite invisible est en rôle de non-avoir lieu, le trait en rôle d’effet fictionnel, et la variation contrastante (l’épaisseur noire) en rôle de contrepartie effective. C’est parce qu’on suspend l’interprétation du trait comme autre chose qu’un trait (une région d’épaisseur noire) que le trait – et même plus précisément : l’effet-de-trait – peut fonctionner comme un supplément qui arrête la régression sans fin, mais en dégageant un reste (une limite invisible) associé à une contrepartie effective (variation contrastante). Un second arrêt de la régression sans fin consiste à s’abstenir de vouloir assigner la limite et à la laisser flotter, ce qui conduit à des techniques dans lesquelles tout est fait pour renforcer, en quelque manière garantir, le caractère inassignable de la limite. Par exemple, la technique du sfumato de Léonard de Vinci dont Daniel Arasse synthétise les enjeux :

Au XVIIe siècle, on dit que la grâce c’est le mouvement, et qu’il faut savoir le représenter car il est l’essentiel de la peinture. Mais chez Léonard, ce n’est pas seulement l’essentiel de la peinture, c’est l’essentiel du monde. Le monde est mouvement, le monde n’est que mouvement et les formes fixes ne sont que des conventions. Quand je dis formes fixes, je pense par exemple à l’anatomie : dans les dessins de Léonard les parties de l’anatomie sont fixes, elles sont vraies mais ne sont pas visibles et Léonard le dit très bien. On ne voit pas dans la nature ce qu’il représente dans ses dessins, non seulement parce qu’il synthétise ce qu’il a vu, mais aussi parce qu’on ne voit pas les lignes de contour dans la nature On ne les voit pas, tous les peintres le disent, Goya, Delacroix, et Léonard est le premier à le dire. Alberti le disait déjà, il ne faut pas les voir en peinture, mais Léonard va plus loin, on ne les voit pas dans la nature, même si elles sont vraies. Donc, pourquoi construire un monde à partir de géométries et de lignes alors que le monde n’est que fluidité et passage ?[43]

J’ai cité ce passage en longueur car il montre comment le rapport des traits et des contours (les limites inassignables) peut aussi être mis en œuvre comme un dialogue à distance où les deux approches sont duales, chacune donnant à voir ce qui demeure invisible au regard de l’autre car, dans le sfumato, c’est le trait qui demeure invisible. Dans les études qu’il consacre à la musique, Jankélévitch insiste sur le caractère inassignable du seuil qui sépare le pianissimo et le silence chez Debussy :

Mais le grand génie de l’infinitésimal c’est évidemment Debussy chez qui toutes les transitions différentielles sont représentées entre le pianissimo et le silence.[44]

Entre deux régions de couleurs ou de blancheurs, de musique ou de silence, l’inassignable laisse apercevoir l’hésitation d’une ambigüité entre deux interprétations : on ne sait décider de la fin de l’une ni du commencement de l’autre, et en chaque point ou instant de cette hésitation, chacune des deux peut dire à l’autre « ici, c’est encore moi, ce n’est déjà plus toi », tandis qu’à l’instant d’apercevoir cette hésitation pour la thématiser, c’est déjà la limite entre cette hésitation et ce qui lui fait entour qui s’annonce, elle aussi inassignable, et c’est encore une régression sans fin, et ainsi de suite sans fin. En se tenant en retrait des régions et des formes, en restant abstrait des prégnances figuratives, en se refusant à entrer dans l’hésitation des limites, le trait ne se soustrait au vertige de l’inassignable qu’en se niant comme forme ou région comme s’il était tracé sur un calque qui viendrait se superposer en imposant la variation contrastante de son épaisseur noire. Et peut-être pourra-t-on déchiffrer dans le fond de cette difficulté le filigrane ou l’écho du souci renouvelé de l’articulation entre deux sortes d’approches, les unes plutôt discrètes et les autres plutôt continues, où le balancement plutôt… plutôt… écarte l’opposition figée de termes irréductibles issus d’une disjonction sans reste, pour suggérer une indissociable complémentarité, chacune suppléant à ce qui n’a pas lieu dans l’autre, mais au prix d’une ambigüité irréductible[45], comme le trait précis des dessins d’anatomie ne cesse de dialoguer silencieusement avec les innombrables glacis quasi-transparents du sfumato.[46]

11. Comme si c’était une trace

L’analogie de la trace au sens étroit atteint sa limite lorsque la variation contrastante s’évanouit, et avec elle la différence sensible entre fond et trace, de sorte que la trace va devenir indécelable. Juste avant que cet évanouissement ne soit complet, je peux apercevoir, au moins comme une expérience de pensée, la faible lueur du presque-rien qui retient encore un instant une variation perceptible :

Écoutez plus attentivement ! Le pianissimo bien qu’il soit encore audible, est la forme presque insensible du supra-sensible : il est donc à peine sensible ; à la frontière du matériel et de l’immatériel, du physique et du transphysique, le presque-rien désigne l’existence minimale au-delà de laquelle serait l’inexistence, le rien pur et simple.[47]

À proximité du presque, l’imminence du rien dessine, sous les traits d’un évanouissement, ce qu’un éveil ou un événement devrait franchir en sens inverse. L’évanouissement, en ce sens, n’est pas un amenuisement dans l’à-plat d’une chronologie linéaire et horizontale, mais une manière de tangence dans la verticalité, un « infinitésimal d’incoprésentabilité », pourrait-on risquer. Et peut-être cette « évanessence » parvient-elle à retenir encore un instant ce presque-rien grâce auquel se laisse entrapercevoir ce que c’était.

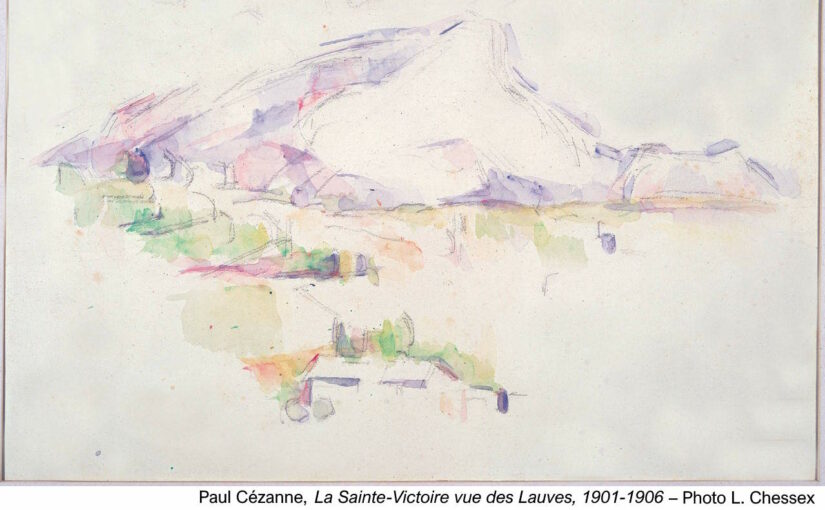

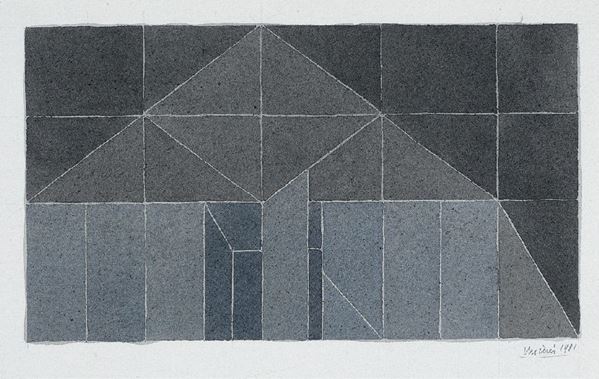

[le système de la perspective dominant, celui d’Alberti] est concurrencé et même mis à bas par des systèmes radicalement différents, notamment l’abstraction. Avec Carré blanc sur fond blanc, c’est terminé, il n’y a plus de perspective.[48]

Juste avant que cette perspective ne s’évanouisse, je retiens ce trait qu’elle demande un double regard, une double lecture, une double interprétation. D’une part, on ne se laisse prendre dans les rets d’un effet de perspective que pour autant qu’on soit parvenu à occulter ce qui est donné à voir, dessin ou peinture, comme [si c’était seulement] une composition abstraite de traits et de masses colorées en à-plat. D’autre part, l’effet de perspective implique du non montré, du non figuré, le côté des choses qui n’est pas tourné vers nous, comme l’envers d’un décor opaque, ce que je dois imaginer tenu en réserve dans ce qui est figuré comme une condition pour que ce qui est figuré puisse avoir l’aire de se gonfler en volume et ainsi avoir l’air d’une perspective.

La perspective, mise à bas ? Pas si sur. Est-ce si sûr que le carré blanc soit sur un fond blanc[49] ? Si je regarde le tableau comme un à-plat, je vois un carré d’un blanc légèrement bleuté entouré d’un blanc un peu ocré et, au moins en français, le sur de [carré] blanc sur [fond] blanc peut s’entendre quasiment à plat comme lorsqu’on dit ton sur ton. Il reste que le titre n’est pas [carré] blanc entouré de [fond] blanc. Je voudrais seulement changer de perspective, entendre l’invitation parergonale[50] du sur et lui faire droit, mettre le titre en mouvement, jouer encore d’une double interprétation pour regarder le tableau comme si c’était en perspective, un carré blanc sur un fond blanc, non pas comme une représentation à la Alberti, mais comme si c’était un carré qui serait situé devant le fond relativement à mon regard. Admettons. Mais le tableau n’est-il pas le même dans les deux cas ? En quoi y aurait-il changement ? Quelle serait la différence entre blanc entouré de blanc et blanc sur blanc ? La même que celle entre un à-plat et une perspective ! Mais quelle différence dans le cas particulier de ce tableau où il n’y a ni géométrie, ni horizon, ni point de fuite… ? La différence est dans la décision de concevoir qu’il y a ce qui est soustrait au regard, cette partie du fond, tenue en réserve dans le tableau parce qu’occultée par le carré blanc qui vient sur ou devant, cette partie dont je ne sais rien, car rien ne m’oblige à supposer, par exemple, que le fond alentour du carré se prolonge du même blanc sous ou derrière le carré. Le titre compte deux blancs, le blanc bleuté du carré et le blanc ocré de son entour. Mais j’en compte un troisième, le supplément qui reste « en blanc » dans mon imagination – una cosa mentale –, suppléant à ce qui fait défaut dans le tableau, cette part indéterminée du fond qui n’a pas lieu, qui ne peut pas avoir lieu en tant qu’elle serait peinte et visible, mais que je dois « ajouter » comme « soustraite » pour assurer le sur, l’effet fictionnel d’un comme si c’était sur.